Am 9. November 2024 haben wir zwei weitere Gedenkstelen zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verfolgung eingeweiht. Die Stelen, die an den ehemaligen Wohnhäusern der Familien Hattendorf und Kugelmann in der Bremer Straße 58 und der Cloppenburger Straße 2 stehen, erinnern an die tragischen Schicksale dieser Familien, die während der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden.

Vor den offiziellen Einweihungen, die zusammen mit Mitgliedern des Bürgervereins Osternburgs stattfanden, fand ein Empfang im Rathaus statt. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann richtete das Wort an die Anwesenden und hob die Bedeutung der Erinnerungskultur hervor. Unser Vorstandsvorsitzender Dietmar Schütz berichtete über die Hintergründe des Projekts und beleuchtete die erschütternden Lebenswege der betroffenen Familien, mit seiner nachfolgenden Rede.

Rede von Herrn Diertmar Schütz

Es ist schon fast eine gute Tradition, dass wir uns am 9. November hier versammeln, um eine weitere Tranche unserer Erinnerungszeichen einzuweihen. Wir sind jetzt bei der 4. Tranche im vierten Jahr und werden dann, wenn wir vor Ort die jetzigen Erinnerungszeichen vollständig errichtet haben, dies an 37 Orten mit 90 einzelnen Erinnerungszeichen getan haben.

Diesmal haben wir keine Nachkommen der ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, weil die Familie, auf die wir uns konzentriert hatten, wegen der aktuell antisemitischen Vorfälle und Bedrohungen nicht nach vorne treten möchte. Ich habe dafür volles Verständnis!

Wir haben aber ja schon im vorigen Monat zusammen mit den Nachkommen der Familie Insel in der Roggemannstraße 25 das dortige Erinnerungszeichen eingeweiht und wir werden – das darf ich hier schon sagen – zusammen mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft die Erinnerungszeichen für die Familie de Beer hoffentlich mit eingeladenen Nachkommen der Familie einweihen. Die Stelen für diese aufzunehmenden Erinnerungszeichen stehen schon

in der Hermann Ehlers Straße für Julius de Beer und Albertine Vyth,

in der Ziegelhofstraße für Siegfried, Lisbeth und Klaus Josephs und

am Hochheider Weg, dem ehemaligen Grundstück der Wäscherei Rheingold der Familie de Beer, für Ilse Hirsch, geborene de Beer.

Diese drei Erinnerungsorte gehören schon zu denen unserer sog. 4. Tranche.

Wir werden in den nächsten Wochen, in Zusammenarbeit mit der Paulus Schule, die Erinnerungszeichen in der Margaretenstraße 26 und 37 einweihen.

In der Margaretenstraße 26 für Heinrich van der Walde. Heinrich van der Walde emigrierte im September 1935 von dort nach Amsterdam. Er wurde nach dem deutschen Überfall auf die Niederlande in Amsterdam verhaftet und über das uns schon sehr bekannte Lager Westerbork nach Auschwitz deportiert.

In der Margaretenstraße 37 für Hermann de Levie, seiner Ehefrau, Helena de Levie, geborene Josephs und deren Sohn Hans Ludwig de Levie. Die Familie de Levie floh nach Hertogenbosch in den Niederlanden und war ebenfalls nach dem deutschen Überfall über das Lager Westerbork nach Auschwitz deportiert worden.

In der Ziegelhofstraße 87, schräg gegenüber dem Haus der Familie Josephs, wohnte die Familie Lazarus – Simon mit seiner Frau Margarethe, geb. de Taube, und den Kindern Irmgard und Kurt. Die Familie emigrierte nach Hoogeveen in den Niederlanden und wurde dort, wieder über das Lager Westerbork, diesmal Simon, Margarethe und Kurt nach Sobibór und Irmgard nach Auschwitz transportiert. Sie wurden alle samt ermordet.

Dies Erinnerungszeichen in der Ziegelhofstraße 87 werden wir in den nächsten beiden Monaten mit denen am Stau 87/91, deren Grundelemente jetzt auch schon stehen, einweihen.

Am Stau 87/91 wohnte die Familie Cohen – Heymann mit seiner Ehefrau, Hedwig, geb. Levi und ihren Kindern Melitta, später verheiratete Neugarten, und Inge, später verheiratete Parnes. Heymann und Hedwig Cohen wurden, nachdem sie nach Bremen verzogen waren, von dort 1941 nach Minsk deportiert und dort ermordet. Ihre Kinder Melitta und Inge erlitten dasselbe Schicksal, sie wurden ebenfalls 1941 nach Minsk deportiert und dort ermordet.

Ich habe bisher lediglich sehr kurz Namen und Schicksale derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geschildert, deren wir noch ausführlicher bei den konkreten Einweihungen vor Ort gedenken wollen. Heute wenden wir uns ausführlicher den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Osternburg zu, wobei Julius de Beer und Albertine Vyth in der Hermann-Ehlers-Straße mit den schon dargelegten Argumenten später gewürdigt werden. Und schließlich haben wir uns schon in der 2. Tranche in Osternburg mit der Familie Gerson/Cohen in der Bremer Straße 32 beschäftigt. Dort waren die Nachkommen der Familie Gerson aus Israel überzeugend vertreten. Wir haben auch in der Osternburger Nordstraße 2 die Stele für Siegfried Weinberg aufgestellt. Und wenn man es genauer will – der äußere Damm mit der Werkstatt von Franz Reyersbach gehörte auch zu Osternburg und auch die Familie Lazarus am Damm 30, wo ebenfalls schon eine Stele steht. Wir setzen genau genommen die Osternburger Reihe fort und ich begrüße es, dass heute einige Vertreter des Bürgervereins Osternburg unter uns sind und wir gleich mit Ihnen zu den jetzigen Erinnerungsorten fahren werden.

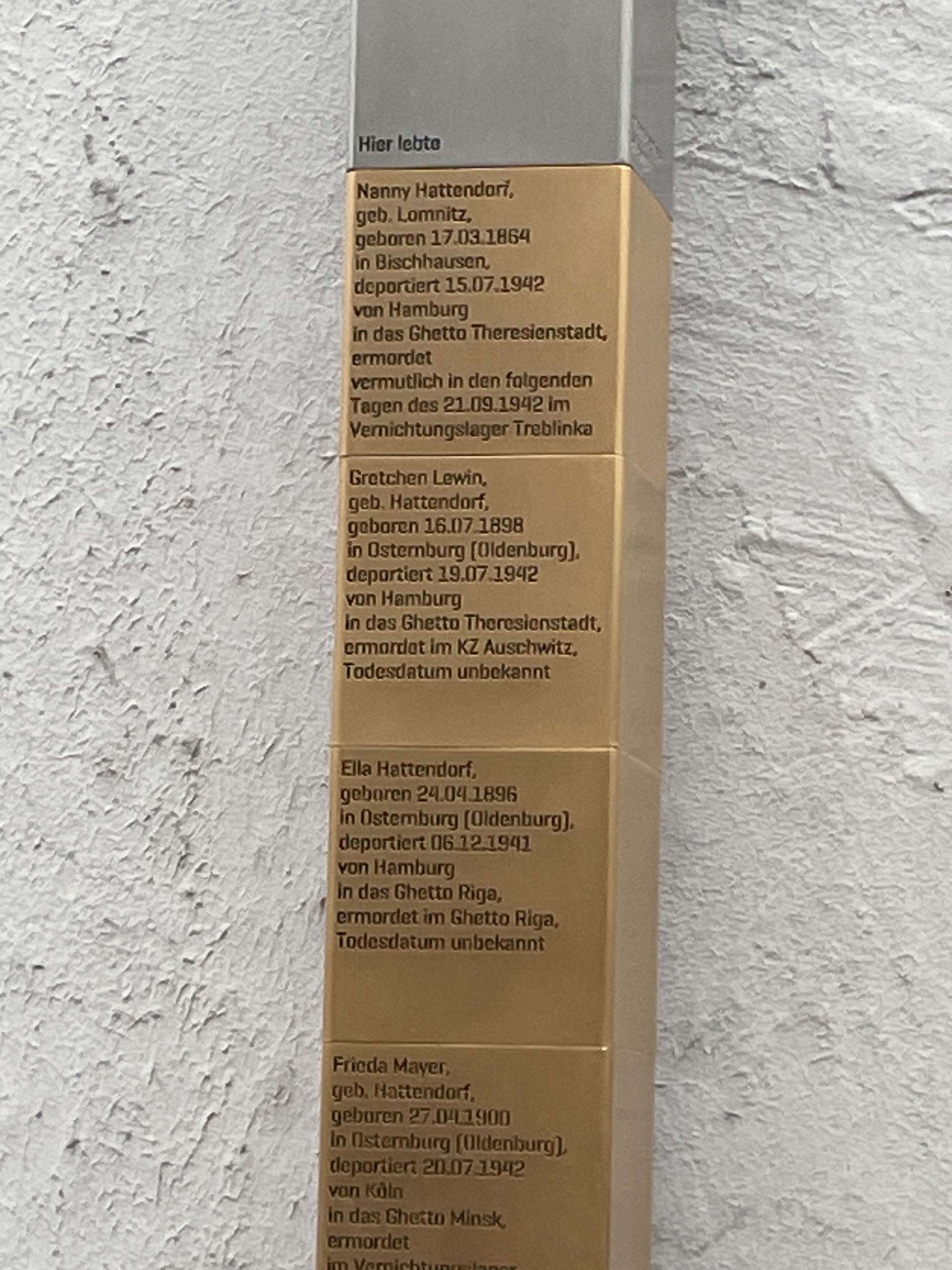

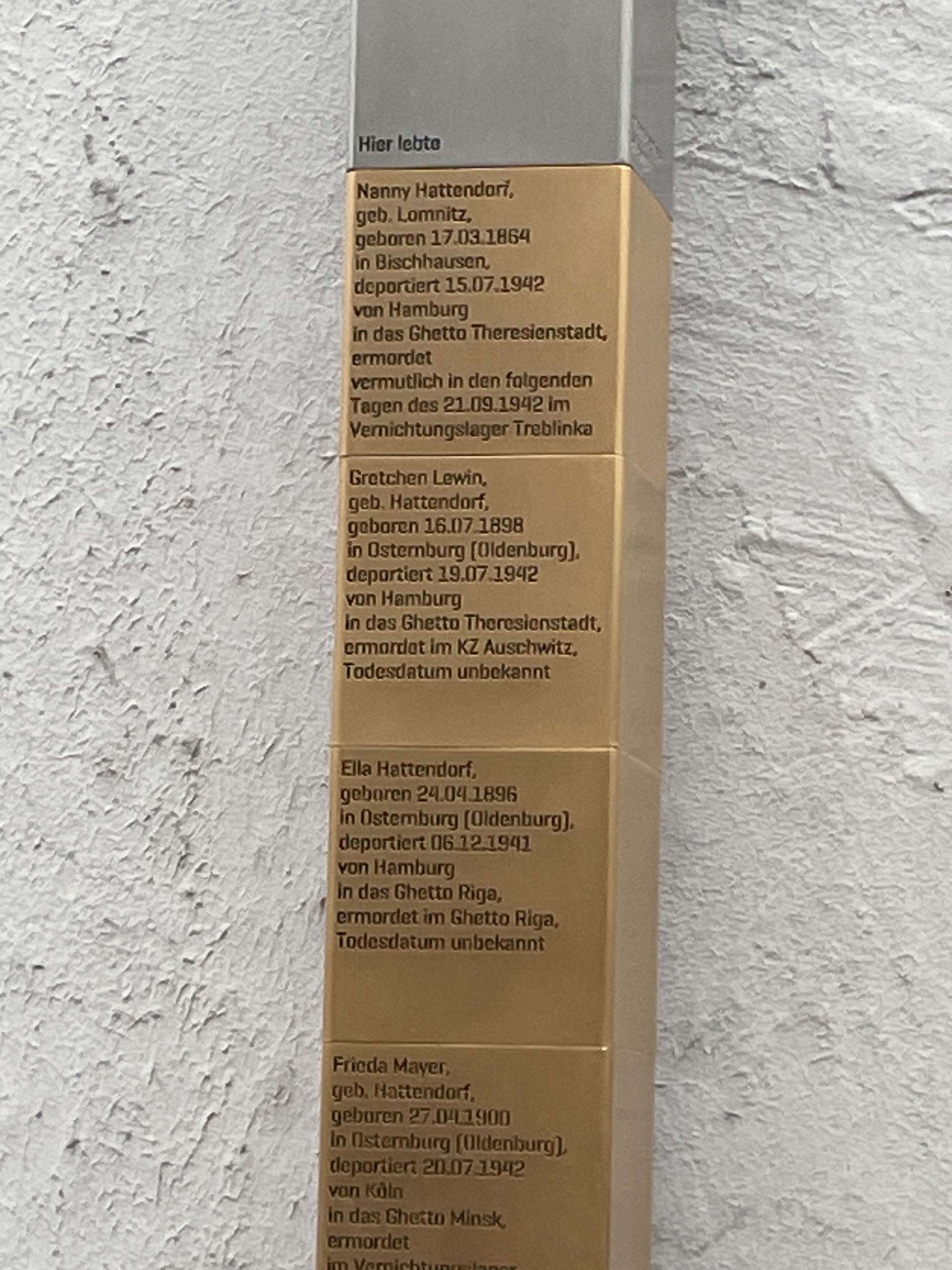

Heute gedenken wir der Familie Hattendorf in der Bremer Straße 58 und dem Osterburger Zweig der eigentlich Wardenburger Familie Kugelmann.

In dem Haus der Familie Hattendorf in der Bremer Straße 58 wohnte der Schlachter Moritz Hattendorf mit seiner Frau Nanny, geborene Lomnitz, und vier Töchter. Die Eltern von Nanny Hattendorff, Karoline und Menke Lomnitz waren in Bischhausen/Oberhessen eine nach der Händlerliste von 1786 ausgewiesene alteingesessene jüdische Familie, deren Wohlstand sich auf Viehhandel und einer Schlachterei gründete. Ich kann nicht vollständig nachvollziehen, wie und wo die hessische Nanny Lomnitz den Osternburger Moritz Hattendorf kennenlernte. Sie heirateten Ende des 19. Jahrhunderts und bekamen im Abstand von zwei Jahren die Töchter Ella (24.04.1896), Grete 16.07.1898, Frieda (27.04.1900) und Emma (20.03.1902). Die Töchter, außer Ella, heirateten und verließen in den 1920er- und 1930er-Jahren Oldenburg: Gretchen ging 1915 nach Hannover und später nach Hamburg, Emma, die als Verkäuferin gearbeitet hatte, 1923 nach Hildesheim, Frieda, ebenfalls Verkäuferin, 1934 nach Berlin. Der Vater Moritz Hattendorf starb am 11.Oktober 1936 in Oldenburg. Mutter Nanny blieb zusammen mit ihrer ältesten Tochter in dem Oldenburger Haus mit Garten wohnen. Tochter Ella hatte eine höhere Töchterschule (Cäcilienschule) besucht und arbeitete bis August 1936 als Kontoristin bei der Lackfabrik Lefeber in Oldenburg, danach in anderen Beschäftigungsverhältnissen. Laut Aussage ihrer Schwester Emma im Wiedergutmachungsverfahren wurde ihr „aus rassischen Gründen“ bei der Lackfabrik gekündigt. Die Aussage des Fabrikbesitzers in dem Verfahren lautet dagegen: „… gab ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch auf“. Im April 1940 musste Nanny Hattendorf zusammen mit Ella „aus Verfolgungsgründen“ – wie ihre überlebende Tochter Emma berichtete – nach Hamburg verziehen. Der Grund für den Wegzug waren möglicherweise die Berichte der ostfriesischen Landräte, das Ostfriesland „judenfrei“ sei, was Emma und ihre Familie offensichtlich auch für Osternburg befürchtete. In Hamburg wohnte auch die inzwischen geschiedene Tochter Grete, die als Hausangestellte bei dem Buchhändler Hugo Friedemann arbeitete. Nach mehreren Umzügen bis zur Isestraße 69, wo für Ella Hattendorf auch ein Stolperstein verlegt wurde, trennten sich die Wege von Mutter und Töchter. Ella wurde am 6. Dezember 1941 nach Riga, Jungfernhof deportiert. Die Mutter Nanny wurde wegen ihres Alters zunächst von den Transporten ausgenommen. Sie sollte in das „Altersghetto“ Theresienstadt deportiert werden, was später auch geschah. Mit 78 Jahren wurde sie am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und von dort am 21. September nach Treblinka, wo sie ermordet wurde. Ihre Tochter Grete folgte der Mutter 4 Tage später nach Theresienstadt. Zwei Jahre später wurde sie am 15. Mai 1944 nach Ausschwitz verbracht und dort ermordet. Ihre Tochter Frieda wurde am 20. Juli 1942 zusammen mit ihrem Mann Emil Mayer von Köln nach Minsk deportiert und dort ermordet. Nur der jüngsten Tochter Emma gelang im März 1939 zusammen mit ihrem Mann Karl Weinberg, der als selbstständiger Hausmakler in Hamburg gearbeitet hatte, einer sechsjährigen Tochter und dem einjährigen Sohn noch rechtzeitig die Flucht nach Bolivien. Sie stellte seit 1956 Wiedergutmachungsanträge als Erbin ihrer Mutter und ihrer Schwestern, die erst in den 1970er-Jahren endgültig beschieden wurden. Immerhin erhielt sie aus Deutschland eine kleine „Berufsschadensrente“.

Moritz Hattendorf – der ja, wie ich berichtet habe, schon 1936 eines natürlichen Todes gestorben war – war der Cousin von Friderieke Kugelmann, geborene Hattendorf, verheiratet mit Daniel Kugelmann. Die beiden waren die Eltern von Semmi Kugelmann, also dem Osternburger Zweig der Wardenburger Kugelmanns. Die spannende und leidvolle Geschichte der Kugelmanns wird uns Dr. Werner Meiners darstellen, den ich dafür herzlich danke. Zur Familie Kugelmann habe ich selbst eine besondere Beziehung und ein besonderes Interesse. Wie einige möglicherweise wissen, komme ich aus Wardenburg. Meine Mutter – Jahrgang 1913 – hat dort die Volksschule besucht. Auf Klassenfotos sitzt Selma Kugelmann neben meiner Mutter und auch auf den Fotos des Sportvereins findet man sie gemeinsam. Sie waren Klassenkameradinnen und miteinander befreundet. Nachdem der Wardenburger Arthur Bremer Selma Meyerstein, geborene Kugelmann, in New York besuchte, begann Selma alljährlich mindestens zu Weihnachten einen Grußwechsel mit meiner Mutter, die darauf auch antwortete. Inhaltlich allerdings wurde nichts ausgetauscht. Später, noch zur Zeit des Grußwechsels, war ich als Mitglied der deutschen Law-of-the-sea-conference-Delegation halbjährlich in New York. Ich hatte die Adresse von Selma Meyerstein und wollte sie dort aufsuchen. Ich habe es zweimal wegen kollidierender Termine versäumt und bedauere dies sehr. Meine genaueren Kenntnisse zu Familie Kugelmann hatte ich alle aus dem sehr kenntnisreichen und engagierten Buch „Unsere jüdischen Nachbarn – Wege und Stationen der Familie Kugelmann aus Wardenburg“ bezogen. Deshalb freue ich mich sehr auf den Vortrag von Dr. Werner Meiners, mit dem Fokus allerdings diesmal stärker auf den Osterburger Zweig der Kugelmanns.

Herzlichen Dank!

Einweihung Cloppenburger Straße 2 für Familie Kugelmann

Einweihung Bremer Straße 58 für Familie Hattendorf