Seit 2021 wird den Opfern des Nationalsozialismus in Oldenburg dezentral gedacht und Erinnerungszeichen aufgestellt. Frauen, Männer und Kinder verloren während der NS-Diktatur ihr Leben aufgrund rassistischer, politischer und religiöser Verfolgung, wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer tatsächlichen oder angeblichen Krankheiten oder ihres unangepassten Verhaltens.

Die Stadt Oldenburg hat im Gegensatz zu vielen anderen Städten Deutschlands auf die Installation von sogenannten „Stolpersteinen“ an den letzten Wohnorten der in der NS-Zeit verfolgten ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verzichtet. Dies geschah vor allem aus Rücksicht auf die jüdische Gemeinde in Oldenburg, die ein Betreten und Verschmutzen der in den Gehweg eingelassenen Steine ablehnt. Diese Position hat die jüdische Gemeinde nach internen Diskussionen immer aufrechterhalten und teilt sie noch heute.

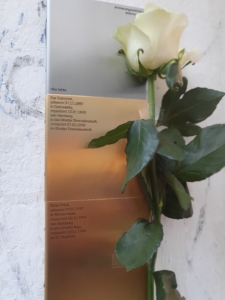

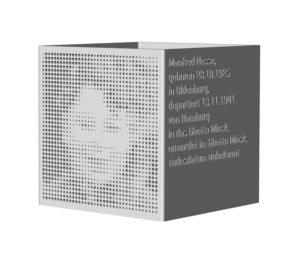

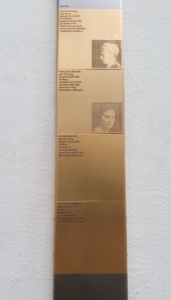

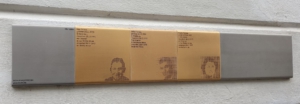

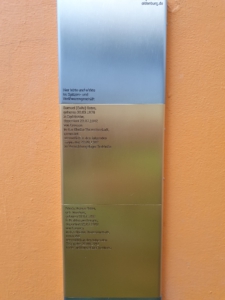

München hat in der Erinnerungskultur einen eigenen Weg beschritten: An jenen Orten, an denen Menschen lebten und wirkten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden, werden seit 2017 Erinnerungszeichen auf Augenhöhe angebracht. Entworfen wurden die Erinnerungszeichen von stauss processform GmbH, Prof. Kilian Stauss. Es gibt sie in zwei Ausführungen: als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – auch Bilder.

In Oldenburg haben wir initiiert, dass ebenfalls auf die Erinnerungszeichen als Form des Gedenkens an die Opfer der NS-Verbrechen gesetzt wird, um auch dem Wunsch der jüdischen Gemeinde nachzukommen. Nach unserer Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen in München haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Oberbürgermeister Jürgen Krogmann vereinbart, die in München etablierten Erinnerungszeichen auch in Oldenburg zu installieren. Oldenburg ist damit nach München und Ingolstadt die dritte Stadt, in der Erinnerungszeichen installiert werden.

Die Erinnerungszeichen errichten wir mit der Stadt und in enger Zusammenarbeit mit Werkstattfilm. Wir werden mit Unterstützung der Oldenburger Bürgerinnen und Bürger die Anfertigung der Erinnerungszeichen finanzieren, während die Stadt die Aufstellung und Anbringung übernimmt und für den Erhalt der Erinnerungszeichen sorgt.

Wenn Sie uns bei der weiteren Umsetzung des Projekts unterstüzen möchten, freuen wir uns über jede Spende mit dem Vermerk „Erinnerungszeichen“.

Unterstützt werden wir von:

Koordinierungsstelle | Erinnerungszeichen

der Stadt München

Gefördert durch:

Für die nachstehenden Opfer wurden bereits Erinnerungszeichen initiiert

Achternstraße 10 – Hier lebte:

- Emma Cronheim

Achternstraße 33 – Hier lebte:

- Ella Seligmann

Achternstraße 38 – Hier lebte:

- Lion Bukofzer

Achternstraße 46 – Hier lebte:

- Anna Polak

- Eva Trommer

Achternstraße 48 – Hier wirkte:

- Alex Goldschmidt

- Rosa Herzberg geb. Seckel

- Gertrud Meyerstein

Bismarkstraße 25 – Hier lebte:

- Karolina [Lina] Katz

Bremer Straße 32 – Hier lebte:

- Klara Cohen

- Philipp Cohen

- Lilli Gerson

- Georg Gerson

- Paul Gerson

- Levie Weinberg

- Bertha Behr geb. Weinberg

- Franz Reyersbach

- Gerta Lazarus

- Ilse Lazarus

- Alex Goldschmidt

- Toni Goldschmidt geb. Behrens

- Klaus Helmut Goldschmidt

- Eva Auguste Goldschmidt

Gottorpstraße 15a – Hier lebte:

- Norman Hesse

- Grete Margarete Hesse geb. Meyer

- Lea Hesse

- Manfred Hesse

Grüne Straße 12 und 13 – Hier lebte

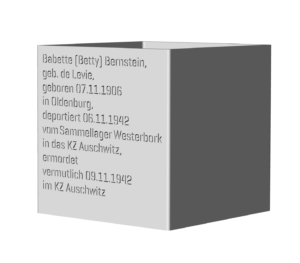

- Babette [Betty] Bernstein geb. de Levie

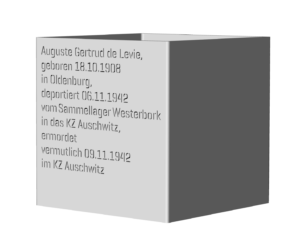

- Auguste Gertrude de Levie

- Henni Silberberg geb. Heinemann

Haarenstraße 15 – Hier wirkte in der Firma S.J. Ballin Co., Honig- und Wachshandlung

- Siegfried Samuel Weinberg

Heiligengeiststraße 30 – Hier lebte und wirkte

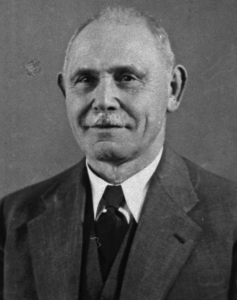

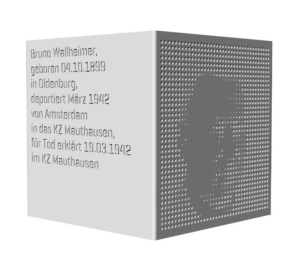

- Bruno Wallheimer

In Vorbereitung:

Hermann-Ehlers-Straße 3 – Hier lebte und wirkte

- Julius de Beer

- Albertine Vyth

- Alexander Hirschfeld

- Emma Hirschfeld geb. Auerhan

- Gertrud Grünberg geb. Sachs

- Berta Berlowitz geb. Grünberg

- Eva Abramowitsch

- Sascha Abramowitsch

Kurwickstraße 33 – Hier lebte:

- Julius Parnes

- Max Parnes

- Regina Parnes

Lange Straße 53 – Hier lebte und wirkte:

- Johanna Mayer

- Elias Mayer

- Adolf Karl Oss

- Siegfried Samuel Weinberg

Roggemannstraße 25 – Hier lebte:

- Siegfried Insel

- Henny Insel geb. Rosenberg

- Grete Insel

- Hermann Eduard Insel

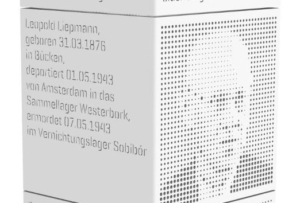

Schüttingstraße 7 – Hier wirkte:

- Moritz Landsberg

- Walter Landsberg

- Ludwig Landsberg

- Leopold Liepmann

- Erna Liepmann

Staustraße 3/4 – Hier lebte und wirkte im Spitzen- und Weißwarengeschäft

- Samuel [Sally] Ostro

- Frieda Helene Ostro geb. Mautner

Wilhelmstraße 30 – Hier lebte:

- Gutta Meyerhoff geb. Wieseneck

- Carla Meyerhoff

Achternstraße 10

Emma Cronheim

Emma Cronheim geb. Lichtenstein wurde am 16.08.1861 in Neuwedell geboren. Sie hatte einen Sohn, Bruno (geb. 25.11.1890). Im Februar 1920 zog sie von Naugard (Pommern) nach Oldenburg. Bis November 1937 wohnte sie in die Achternstraße 10. Von da an lebte sie an verschiedenen Orten, zuletzt in Berlin. Am 14.07.1942 wurde Emma Cronheim von Berlin in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort wurde sie am 30.09.1942 ermordet. Ihr Sohn überlebte die Shoa. Er konnte im Dezember 1937 nach England emigrieren.

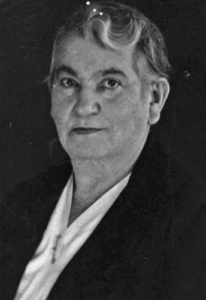

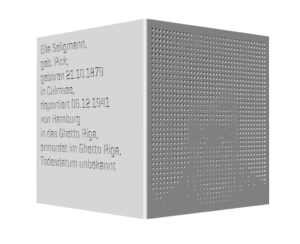

Achternstraße 33

Ella Seligmann

Ella Seligmann geb. Pick wurde am 21.10.1879 in Culmsee geboren. Mit ihrem Mann Benno Seligmann (geb. 07.01.1877) hatte sie 3 Kinder. Ihr erstgeborener Sohn Ewald (geb. 13.12.1902) verstarb am 07.07.1931 in Oldenburg. Benno Seligmann verstarb nur drei Jahre später am 25.08.1934 in Oldenburg. Ihr Sohn Herbert (geb. 09.12.1905) und ihre Tochter Gerda (geb. 23.01.1923) überlebten die Shoa. Beide lebten später in Uruguay.

Ella Seligmann wohnte bis Januar 1939 in der Achternstraße 33. Anschließend lebte sie bis März 1940 in der Kurwickstraße 5. Das Haus diente als Zufluchtsort für viele jüdische Menschen, die ihre Wohnungen an anderen Orten in Oldenburg verloren hatten. Zuletzt lebte Ella Seligmann in Hamburg. Von dort wurden sie am 06.02.1941 in das Ghetto Riga deportiert und ermordet. Ihr Todesdatum ist unbekannt.

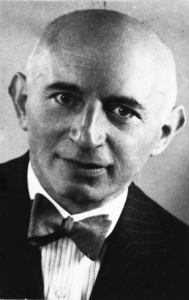

Achternstraße 38

Lion Bukofzer

Lion Bukofzer wurde am 10.12.1876 in Berlin geboren. Er zog 1904 nach Oldenburg, heiratete Elli Schulmann und führte fortan das Geschäft Fa. M. Schulmann in der Achternstraße 38. Sie wohnten auch unter der Anschrift und hatten zwei Kinder. Das Geschäft wurde schon Anfang 1936 „arisiert“. Am 18.01.1936 annoncierte die Fa. Muchelmann: „Ich habe das seit 45 Jahren bestehende Herrenbekleidungs-Geschäft der Firma M. Schulmann Oldenburg i.O. erworben und werde es als deutsches Geschäft weiterführen.“

Lion Bukofzer gehörte von 1912 bis 1930 als DDP-Mitglied dem Oldenburger Rat an. Er war also vom Kaiserreich bis fast zum Ende der Weimarer Republik über 18 Jahre Ratsherr der Stadt Oldenburg. Angesichts der turbulenten Zeiten ist dies ein Ausdruck hohen Vertrauens eines Teils der Oldenburger Wählerschaft.

Im Februar 1935 verstarb Elli Bukofzer. Lion Bukofzer zog im Mai 1935 nach Berlin. Von dort wurde er am 10.07.1942 nach Theresienstadt deportiert. Am 30.10.1944 kam er im KZ Auschwitz an, wo er umkam. Das Todesdatum ist nicht bekannt. Tochter Ilse (geb. 12.10.1907) und Sohn Manfred (geb. 27.03.1910) überlebten die Shoa.

Achternstraße 46

Eva Trommer

Anna Polak

Eva Tromer wurde am 07.11.1880 in Czernowitz (in Bukowina im Kaisertum Österreich, heute Ukraine) geboren. Von 1921 lebte sie bei ihrem Onkel Leo (Leiser) Trommer und dessen Frau Dora. Der Kaufmann Leo Trommer spendete, im Andenken an seinen verstorbenen Sohn Arthur, Geld zur Errichtung der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Oldenburg, welche 1921 eingeweiht wurde. Nachdem ihr Onkel als auch ihre Tante 1934 und 1936 verstarben, zog Eva Trommer im Januar 1937 in das Haus Achternstraße 46, welches sie geerbt hatte. Im April 1940 musste sie Oldenburg verlassen. Sie lebte dann in Hamburg, bis sie am 15.07.1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Am 07.05.1943 wurde Eva Trommer in Theresienstadt ermordet.

Anna Polak wohnte ab 1939 in dem Haus Achternstraße 46. Sie wurde am 24.07.1907 in Westerstede geboren und war Haushälterin. Im März 1940 musste sie Oldenburg verlassen und lebte dann ebenfalls in Hamburg. Am 06.12.1941 wurde Anna Polak von Hamburg in das Ghetto Riga deportiert. Von dort wurde sie am 09.08.1944 in das KZ Stutthof transportiert, wo sie am 13.11.1944 ermordet wurde.

Achternstraße 62

Rosa Herzberg

Gertrud Meyerstein

Rosa Herzberg wurde am 26.02.1864 als Rosa Seckel in Groß Munzel bei Hannover geboren. Sie hatte sieben Geschwister.

Ihre Eltern waren Hermann Seckel und Auguste Seckel, geborene Heilbronn. Ihr Vater stammte ursprünglich aus Walsrode. In Groß Munzel war er als Lohgerber (spezielle Art des Ledergerbens mit Lohe, die aus Eichen- und Fichtenrinde gewonnen wird) und Eisenhändler tätig.

Am 06.12.1892 heiratete sie den aus Aurich stammenden Noah (Norbert) Jakob Herzberg (geboren am 23.01.1862), mit dem sie in der Achternstr. 62 in Oldenburg lebte. Dort betrieb ihr Ehemann ein Geschäft für Schlachtereibedarfsartikel und eine Darmhandlung. Zusätzlich war er als Preußischer Lotterieeinnehmer tätig. Am 07.10.1893 bekam das Ehepaar eine Tochter mit dem Namen Erna. Erna heiratete am 18. Oktober 1919 den Kaufmann Bruno Cronheim und lebte mit ihm in der Moltkestraße 6A. Am 28. Oktober 1927 verstarb Rosa Herzbergs Ehemann an einem Herzinfarkt. Rosa Herzberg führte nach seinem Tod die Preußische Lotterieannahme weiter. Am 28. Januar 1936 verstarb mit nur 42 Jahren auch ihre Tochter Erna.

Im November 1937 zog aus ihrem Heimatort Groß Munzel Gertrud Meyerstein zu ihr. Gertrud Meyerstein wurde am 19.09.1895 in Berlin geboren. Ihre Eltern waren Leopold Meyerstein und Paula Meyerstein, geborene Katz. Ihr Vater stammte ursprünglich aus Gotha, ihre Mutter wurde in Königsberg (Ostpreußen, heutiges Polen) geboren, lebte aber zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits mit ihrer Familie in Berlin, wo auch die Hochzeit stattfand. Über Gertrud Meyersteins Leben ist lediglich bekannt, dass sie einen Vormund hatte und zwar die in Berlin lebende Elsa Meyerstein geb. Büttner, vermutlich eine angeheiratete Verwandte. Nach ihrem Zuzug zu Rosa Herzberg in die Achternstr. 62 übernahm diese die Pflege von Getrud Meyerstein.

Anfang 1940 drohte den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in Oldenburg die Deportation nach Polen. Wie viele andere jüdische OldenburgerInnen verließen Rosa Herzberg und Gertrud Meyerstein deshalb im Frühjahr die Stadt. Gertrud Meyerstein ging Ende März nach Berlin, wo sie zuletzt in der Prager Str. 23 in Berlin-Wilmersdorf lebte. Rosa Herzberg wohnte vorrübergehend bei ihrem jüngeren Bruder Hugo Seckel (geboren am 11. Dezember 1866) und ihrer Schwägerin Ella Seckel in Groß Munzel. Von dort verzog sie nach Hamburg in ein Altersheim der jüdischen Interessensvertretung in der Rothenbaumchaussee 217. Zuletzt lebte sie in einem sogenannten „Judenhaus“ in der Beneckestr. 6.

Zusammen mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses, unter anderem dem Oldenburger Adolf Oss (s. Lange Str. 53), wurde Rosa Herzberg am 15.07.1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 29.03.1943 verstarb.

Gertrud Meyerstein wurde am 14.12.1942 von Berlin in das KZ Auschwitz deportiert. Ihr Todesdatum ist unbekannt.

Bismarckstraße 25

Karolina Katz

Karolina „Lina“ Katz wurde am 26.11.1882 in eine kinderreiche Familie in Minden geboren. Ihre Eltern David Katz und Sophie Katz (geborene Mendel) hatten zehn Kinder. Karolina Katzs Vater war „Handelsmann“ in Minden. Noch als Kind zog sie nach Oldenburg und lebte dort ab 1893 mit einer älteren Verwandten (Emilie Katz, geb. am 02.05.1856 in Lingen) in der Bismarckstr. 25. Im April 1938 zog sie in die Lindenallee 33 zu der Familie Israel, die dort eine Viehhandlung besaß. Seit dem 26. April 1938 mussten die Juden ihr Vermögen anmelden, sofern es mehr als 5000 RM betrug. Nachdem Lina Katz die Vermögensaufstellung eingereicht hatte, legte ihr der Oberfinanzpräsident Weser-Ems in Bremen am 21. September 1939 eine „Sicherungsanordnung“ auf. Dies hatte zur Folge, dass Lina Katz nur auf Antrag auf ihr Konto zugreifen konnte. Im März 1939 folgte ein erneuter Umzug in die Donnerschweerstraße 59, in das Haus der Bäckerei Louis Wiesenfeld. In Oldenburg konnte Lina Katz nicht länger bleiben, denn die nationalsozialistischen Drangsalierungen gegen Juden nahmen zu.. Sie verließ Oldenburg, zog nach Hamburg und ließ sich als Mitglied der Jüdischen Gemeinde registrieren. Sogleich meldete sie ihre Adresse sowie das neu eingerichtete „Sicherungskonto“. Monatlich durfte sie über 150 RM verfügen. Aus ihrer Kultussteuerkarteikarte ist ersichtlich, dass sie bei dem Ehepaar Minka und Julius Behrend in der Hansastraße 57 Unterkunft fand. Als Beruf war Heimarbeiterin angegeben. Vielleicht nähte sie für jüdische Kunden. Am 28. Oktober 1941 beantragte Lina Katz bei der Devisenstelle 200 RM für Neuanschaffungen und Umzugskosten, über die sie verfügen durfte. In der neuen Wohnung, in der Grindelallee 23, verbrachte die nunmehr fast 60-Jährige zusammen mit dem Ehepaar Behrend nur kurze Zeit.

Karolina „Lina“ Katz wurde am 06. Dezember 1941 zusammen mit 964 Personen von Hamburg deportiert. Ihr Transport war ursprünglich für das Ghetto Minsk vorgesehen, wurde jedoch in das Lager Riga-Jungfernhof umgeleitet. Das Lager Jungfernhof war ein kleines, provisorisches Lager. Bei ihrer Ankunft herrschte Kälte mit extremen Minusgraden. Im Lager fehlten geschlossene Unterkünfte, Brennholz, Nahrung und Medikamente. Im Winter 1941/1942 starben 800 bis 900 Insassen aufgrund der widrigen Lebensumstände. Am 26.03.1942 wurden bei der „Aktion Dünamünde“ etwa 1700 Menschen mit Bussen in einen nahegelegenen Wald gefahren und erschossen. Von etwa 4000 Inhaftierten überlebten nur 148 Menschen die Inhaftierung im Lager Jungfernhof.

Karolina „Lina“ Katz gehörte nicht zu den Überlebenden. Ihr Todesdatum ist unbekannt.

Von ihren Geschwistern wurden 6 auch Opfer des Nationalsozialismus. Die zwei jüngsten Geschwister überlebten. Eine Schwester verstarb vermutlich eines natürlichen Todes.

Bremerstraße 32

Klara Cohen

Philipp Cohen

Lilli Gerson

Georg Gerson

Paul Gerson

Philipp Victor Cohen wurden am 28. Juni 1866 in Neustadtgödens/ Ostfriesland geboren. Seine Mutter Minchen Cohen, geborene Breslauer (niederländisch Mietje Breslour), stammte aus Bredevoort, einer Stadt in der Niederländischen Gemeinde Aalten. Sein Vater, Victor Feibel Cohen, stammte aus Neustadtgödens und war als Schlachter tätig.. Die Eltern heirateten am 27. Juli 1864 in Groningen (Niederlande). Insgesamt hatte die Familie vermutlich zwölf Kinder.

Philipp Victor Cohen heiratete Klara geb. Falkenfeld, geboren am 01.05.1869 in Schwerin an der Warthe (Provinz Posen). Am 17.Juni 1895 wurde ihr einziges Kind Lilli geboren.

Lilli Cohen besuchte ab 1902 die örtliche Schule in Neustadtgödens, bevor sie 1908 an die wenige Kilometer entfernte höhere Privatmädchenschule in Bant (Wilhelmshaven) wechselte, die sie 1911 abschloss. Sie heiratete Georg Gerson, mit dem sie in Streek bei Varel lebte.

Georg Gerson stammte aus Bunde in Ostfriesland, wo er am 18. November 1891 geboren wurde. Sein Vater Julius Gerson war verwitwet, als er seine Mutter Johanne Gerson, geborene Berendsen, heiratete. Aus erster Ehe stammten zwei Halbbrüder: Emanuel (Monni) Gerson und Abraham Adolf Gerson sowie die Halbschwester Henriette Gerson. In der zweiten Ehe wurde außer Georg ein älterer Bruder, Philipp Gerson (20. April 1890), geboren. Georg kämpfte im ersten Weltkrieg, von dem er mit Auszeichnung heimkehrte.

In Streek bekamen Lilli und Georg Gerson einen Sohn: Paul (19. Juli 1921). Im Oktober 1923 zog die Familie gemeinsam mit Lillis Mutter Klara nach Oldenburg in die Bremer Str. 32, wo am 23. Juni 1925 der zweite Sohn Peter geboren wurde.

Philipp Cohen war erst ab Oktober 1925 in der Bremer Str. 32 gemeldet. Er war in Oldenburg, wie auch sein Schwiegersohn Georg Gerson, als Viehhändler tätig. Dieser war, von 1932 bis zur Auswanderung in die Niederlande, zudem Vertreter für Wein und Spirituosen.

Im April 1935 zog die Familie Gerson in die Sonnenstraße 22. Dort lebte sie nur ein Jahr, bevor sie mit weiteren jüdischen Familien in die Uferstr. 62 zog. Paul und Peter besuchten derweil das Alte Gymnasium in Oldenburg.

Aufgrund der zunehmend bedrohlichen Situation entschloss sich die Familie Gerson im Frühjahr 1938 gemeinsam mit dem Ehepaar Salomon, mit dem sie in der Uferstraße zusammengewohnt hatten, und Lillis Mutter Klara Cohen nach Hoogkerk in den Niederlanden auszuwandern.

Philipp Cohen verblieb zunächst in Oldenburg. Vom 9./10.11.1938 bis zum 11.11.1938 wurde er im Rahmen der Reichspogromnacht zusammen mit vielen weiteren Oldenburgern im Gerichtsgefängnis Oldenburg interniert. Das Haus in der Bremer Str. 32 verkaufte er im Dezember 1938, vermutlich als Folge judenfeindlicher Repressalien. Unterschlupf fand er im Haus der jüdischen Familie Trommer in der Achternstraße 46. Zwischen Mai 1938 und April 1940 fanden hier mehrere Mitglieder der Familie seines Schwiegersohnes Georg Gerson zeitweise eine Unterkunft. Unter anderem dessen Mutter Johanna Gerson, sein Halbbruder Emanuel (Monni) Gerson und drei Nichten.

Am 20.02.1939 wanderte auch Philipp Cohen in die Niederlande aus. Er lebte dort mit seiner Frau, seiner Tochter, seinem Schwiegersohn und den Enkelkindern in der „Loopende Diep 12“ in Groningen.

Mit Beginn der deutschen Besatzung im Mai 1940 waren die Niederlande kein sicherer Zufluchtsort mehr. 1942/1943 wurden alle BewohnerInnen der „Loopende Diep 12“ im Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden interniert und von da aus in verschiedene Vernichtungslager deportiert.

Philipp und Klara Cohen wurden am 06.07.1943 in das Vernichtungslager Sobibór transportiert. Sie starben vermutlich in den folgenden Tagen. Ihr genaues Todesdatum ist unbekannt.

Lilli Gerson und ihr ältester Sohn Paul Gerson wurden am 04.10.1944 von Theresienstadt in das KZ Auschwitz transportiert. Sie starben vermutlich in den folgenden Tagen. Auch ihr genaues Todesdatum ist unbekannt.

Georg Gerson und der jüngste Sohn Peter Gerson wurden über Theresienstadt und Auschwitz im Oktober 1944 nach Dachau verbracht. Nach über zwei Jahren Lagerhaft waren Georgs Kräfte aufgebraucht. Er verstarb vermutlich am letzten Tag des Jahres 1944 in Dachau.

Vier Monate später, im April 1945, rückten die alliierte Truppen immer näher an das Konzentrationslager heran. Die Niederlage der Wehrmacht zeichnete sich ab. Um die Befreiung der Häftlinge zu verhindern, begann sie SS mit „Evakuierungen“ Mindestens 25 000 Häftlinge wurden in Gewaltmärschen zu Fuß oder mit Güterzügen Richtung Tirol abtransportiert. Auch Peter Gerson wurde abtransportiert und befand sich in einem offenen Viehwaggon, als der Zug von amerikanischen Flugzeugen bombardiert wurde. Einigen Häftlingen gelang die Flucht in umliegende Wälder, darunter Peter Gerson. Bis zum Kriegsende versteckte er sich dort vor den SS-Suchtrupps.

Nach Kriegsende gelang Peter Gerson im zweiten Anlauf die Auswanderung nach Palästina. In Israel wurde sein Name in Gerzon geändert. Er kämpfte im neugegründeten Staat Israel als Soldat an der syrischen und libanesischen Grenze, arbeitete nach dem Ende des Unabhängigkeitskrieges als Elektriker und ließ sich später als Kraftwerksingenieur mit seiner Familie in Ashdod nieder, wo er 2014 verstarb.

Seine Söhne Gideon und Jonathan Gerzon wohnten der feierlichen Einweihung der Erinnerungszeichen für ihre Urgroßeltern Philipp und Klara, Großeltern Lilli und Georg Gerson und ihrem Onkel Paul im Jahr 2022 bei.

Brüderstraße 30

Levie Weinberg

Bertha Behr geb. Weinberg

Levie Weinberg wurde am 10.05.1867 in Leer (Ostfriesl.) geboren. Er war Viehhändler und lebte von Mai 1904 bis Januar 1935 in der Brüderstraße 30. Seine Frau Amalie geb. Lenneberg erkrankte schwer und verstarb 1934. Sie hatten 7 Kinder. Der erstgeborene Sohn Alfred verstarb infolge einer Verwundung, die er sich als Soldat im Ersten Weltkreig zuzog. Die Söhne Max, Werner und Richard sowie die Töchter Elisabeth und Paula überlebten die Shoa. 1935 musste Levie Weinberg seinen Viehhandel aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte schließen. Er zog mit seiner Tochter Bertha nach Bremen. Bertha heiratete am 10.01.1941 den geschiedenen Vieh- und Pferdehändler Leopold Behr, geb. 1880 in Bremen. Leopold Behr verstarb im Juni 1942. Einen Monat später, am 23.07.1942, wurden Levie Weinberg und seine nun verwitwete Tochter Bertha Behr nach Theresienstadt deportiert. Levie Weinberg verstarb dort am 28.05.1944 an Auszehrung. Wenige Tage zuvor, am 15.05.1944, war seine Tochter Bertha von Theresienstadt nach Auschwitz überstellt worden, wo sie ermordet wurde. Das Todesdatum ist nicht bekannt.

Damm 2

Franz Reyersbach

Franz Reyersbach (geb. 12.07.1880) war das erste Opfer der Nationalsozialisten in Oldenburg. Er betrieb im Hause Damm 4 eine Handlung und Fabrikation von Fahrrädern und Musikinstrumenten. Sein Wohnhaus war in der Beethovenstraße 17. Dort liegen von der Familie verlegte „Stolpersteine“. Franz Reyersbach war einer der Mitbegründer und tatkräftige Förderer der DDP in Oldenburg. Er war mit Ministerpräsident Theodor Tantzen befreundet und selbst auch ein wichtiger politischer Akteur der DDP und ein früher Kritiker der NSDAP. Er hatte bei einem Friseurbesuch kritische und korrigierende Anmerkungen zur NSDAP Position eingenommen, die er mit einer mitgehörten Sendung des BBC belegte. Dies brachte ihn schon am 28.09.1936 den Besuch einer Gestapo-Gruppe mit einem Haftbefehl wegen kommunistischer Umtriebe ein. Er verbüßte eine dreiwöchige Schutzhaftstrafe und wurde am 20.10.1936 nicht nach Hause, sondern ins KZ Sachsenhausen entlassen. Dort verstarb er nach schweren körperlichen Misshandlungen an Herz- und Kreislaufschwäche. Sein Fall war – über die jüdische Auslandsorganisation in der Schweiz – Gegenstand internationalen Aufsehens. Er war das erste ermordete Oldenburger Nazi-Opfer.

Seine Frau Grete Reyersbach geb. Weinberg (geb. 22.07.1883) zog 1936 nach Hannover. Von dort wurde sie am 15.12.1942 nach Riga deportiert und ermordet. Ihr Todesdatum ist unbekannt.

Sein Sohn Dr. jur. Ernst Reyersbach war Schüler des Alten Gymnasiums. Er wurde 1933 als Referendar aus dem Justizdienst entlassen. Er konnte 1938 in die USA emigrieren. Auch die Söhne Fritz und Hans sowie die Tochter Lotte überlebten die Shoa.

Damm 30

Gerta Lazarus

Ilse Lazarus

Gerta Lazarus, geb. Jakobs wurde am 19.03.1900 in Staplemoor (Ostfriedland) geboren. Am 16.05.1922 heiratete sie ihren Cousin den Viehhändler Samuel Lazarus, der am 13.10.1887 ebenfalls in Stapelmoor geboren wurde und seit 1920 in Oldeburg lebte. Sie betrieben eine Vieh- und Pferdehandlung am Damm 30, wo sie auch wohnten. Sie bekamen 3 Kinder. Die Söhne Jan (geb. 09.04.1923) und Claus (geb. 21.02.1925, gest. 04.12.1925) sowie die Tochter Ilse (geb. 29.08.1926). Ab den 1920er Jahren lebte auch die Schwester von Samuel Rosa Lazarus als Haushälterin mit im Haus. Und sein Bruder Paul arbeitete ab 1928 im Viehhandel mit.

Mit der Machtübernahme der Nazis begann auch für die Familie Lazarus die Entrechtung und Verfolgung. Wie andere jüdische Geschäfte und Firmen wurde sie im April 1933 auch Opfer von gezielten Boykottaktionen. Samuel Lazarus war gezwungen, sein Haus am Damm zu verkaufen, jedoch wurde der Erlös durch die Nazis einbehalten. Im März 1938 zog die Familie um in das Haus des Schwagers Jakobs in der Donnerschweer Straße 120. Ab Oktober 1938 war es Samuel nicht mehr möglich, seine Viehhandlung weiter zu betreiben, da ihm der Wandergewerbeschein entzogen wurde. Die Familie war nun auf ihre Ersparnisse angewiesen.

Während der Reichspogromnacht kamen Samuel und sein Sohn Jan in Schutzhaft. Sie kamen am folgenden Tag wieder frei. Wenige Tage später konnte Jan am 15.11.1938 mit einem Kindertransport nach England emigrieren. Samuel und Gerta gingen im Mai 1940 mit ihrer taubstummen Tochter Ilse nach Hamburg. Dort lebten sie in verschiedenen Judenhäusern. Am 23. 06.1943 wurden Samuel Lazarus, seine Frau Gerta und die Tochter Ilse von Hamburg in das Ghetto Theresienstadt gebracht. Ilse wurde am 23.10.1944 zur Deportation aufgerufen. Als sie sich nochmals zu ihren Eltern umdrehte, lief ihre Mutter ihr nach. Gerta wurde zusammen mit Ilse nach Auschwitz deportiert und vermutlich wurden sie dort kurz nach der Ankunft ermordet. Samuel Lazarus blieb in Theresienstadt und wurde 1945 befreit. Er überlebte wohl zum einen, weil er im Ersten Weltkrieg ein hoch dotierter Meldereiter war und zum anderen, weil er mit List den Deportationszügen entkam. Bei der Befreiung war er halb verhungert und wog nur noch 35 Kilo. Im Herbst 1945 zog er wieder nach Oldenburg. Auch sein Sohn Jan (jetzt Jan Lawrence) kam zurück. Zusammen betrieben beide wieder einen Viehhandel und eine Schlachtviehagentur (S. Lazarus & Sohn). Seine Schwester Rosa lebte zeitweise bei ihrem Bruder Paul in den USA und bei ihm, wo sie sich wieder um den Haushalt kümmerte. Als Samuel Anfang der 1960er Jahre auf den elterlichen Hof in Stapelmoor zurückkehrte, ging auch Rosa mit ihm dorthin zurück. Am 28.11.1971 verstarb Rosa nach einer Darmkrebserkrankung in Stapelmoor. Samuel verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in einem Altersheim und starb 1982 im Alter von 95 Jahren.

Der Name Lazarus-Wiese an der Mühlenhunte gegenüber des Olantis Huntebades erinnert ebenfalls an die Familie. Diese Wiese diente ihr als Zwischenunterbringung im Viehhandel. Die Stadt hat die Wiese gekauft und dort den jetzigen Park angelegt.

Gartenstraße 34

Alex Goldschmidt

Toni Goldschmidt geb. Behrens

Eva Auguste Goldschmidt

Klaus Helmut Goldschmidt

Alex Goldschmidt wurde am 01.01.1879 in Sachsenhagen (Schaumburg-Lippe) geboren. Er wurde Textilkaufmann und zog im Jahr 1906 nach Olenburg. 1908 heiratete er die am 07.09.1887 in Bremen geborene Toni Behrens. 1911 erwarb Goldschmidt das Haus Achternstraße 48 und eröffnete dort das Textilgeschäft „Haus der Mode“. Zuerst wohnte er mit seiner Familie im Obergeschoss. Das erfolgreiche Unternehmen ermöglichte ihm schon 1919 die Gartenstraße 34 zu kaufen, wo die Familie fortan wohnte. Schon im März 1932 musste er sein Haus in der Gartenstraße verkaufen. Das Geschäft wurde nach der Progromnacht 1938 aufgegeben.

Die Goldschmidts hatten 4 Kinder. Der erstgeborenen Tochter Bertha (geb. 29.10.1909) und dem erstgeborenem Sohn Günther (geb. 17.11.1913) gelang es mit einem Visa in die USA zu emigrieren. Günther war zuvor als Flötist an mehreren Musikakademien relegiert. Zuletzt spielte er im Orchester des jüd. Kulturbundes Frankfurt und ab 1938 im jüd. Kulturbund Orchester Berlin. Sein Sohn Martin hat ihm mit dem Buch „The Inextinguishable Symphony“ (Die unauslöschliche Symphonie) ein würdiges Denkmal gesetzt. Das Buch wurde mit dem Titel „Winterreise“ mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle von Anders Østergaard verfilmt.

Alex Goldschmidt und sein jüngster Sohn Klaus Helmut (geb. 14.09.1921) hatten es geschafft sich im Mai 1939 zusammen mit 937 fast ausnahmslos Juden auf die St. Louis, einem Schiff der HAPAG mit dem Ziel Kuba, einzuschiffen. Kuba erklärte die Einreisedokumente nach einer Gesetzesänderung für ungültig. Nur 22 Juden durften einreisen. Auch die USA, durch Präsident Roosevelt, und Kanada verweigerten die Aufnahme, obwohl der Kapitän der St. Louis Gustav Schröder, sich vorbildlich für die Einreise einsetzte. Die „Irrfahrt der St. Louis“ endete erst, nachdem Belgien die Landung in Antwerpen gestattete. Alex und Klaus Helmut Goldschmidt flohen im Juni 1939 von Antwerpen nach Frankreich. Dort wurden sie nach Kriegsbeginn in verschiedenen Lagern interniert. Nach Rivesaltes und Les Milles deportierte man sie am 11.08.1942 ins Sammellager Drancy bei Paris. Von dort überführte man sie am 14.08.1942 nach Auschwitz, das sie am 18.08.1942 erreichten. Klaus Helmut wurde dort am 09.10.1942 ermordet. Das Todesdatum von Alex Goldschmidt bleibt unbekannt.

Toni Goldschmidt und Tochter Eva Auguste (geb. 29.06.1920) lebten ab März 1940 in Berlin. Von dort wurden sie am 19.10.1942 in das Ghetto Riga deportiert, wo sie am 22.20.1942 ankamen und ermordet wurden.

Gottorpstraße 15 a

Norman Hesse

Grete Hesse

Lea Hesse

Manfred Hesse

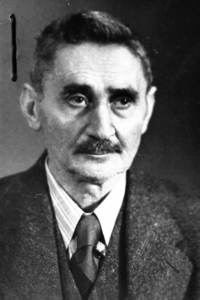

Grete Margarete Hesse (geborene Meyer) wurde am 12.08.1889 in Osnabrück geboren. Ihre Eltern waren Jettchen Henriette Meyer (geborene Hecht) und Adolf Meyer. Die Familie lebte in Osnabrück, wo Adolf Meyer einen Antiquitätenhandel betrieb. Sie bekamen neun Kinder, von denen zwei früh verstarben. Kunst und Kultur scheinen in der Familie einen hohen Stellenwert gehabt zu haben. Gretes Bruder Norbert war Schauspieler am Bochumer Schauspielhaus. Ihr Bruder Otto führte nach dessen Tod den erweiterten Antiquitätenhandel des Vaters weiter und stellte dort zeitgenössische Kunst aus. Er gilt als wichtiger Förderer zeitgenössischer junger Künstler in Osnabrück und Berlin. Nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam war er am dortigen Stadtmuseum als Kurator tätig und später als Gründungsdirektor im jüdischen Museum Amsterdam. Grete selbst machte eine Ausbildung zur Putzmacherin (Meisterprüfung 13.9.1913). Ab Januar 1938 war sie als Handarbeitslehrerin an der jüdischen Volksschule tätig.

Normann Hesse wurde am 23.9.1889 in Ungedanken/ Fritzlar (Hessen) geboren. Seine Eltern waren Moses Hesse und Rika Henriette Hesse, geborene Bierbaum. Nachweislich hatte Normann einen Bruder: Adolf.

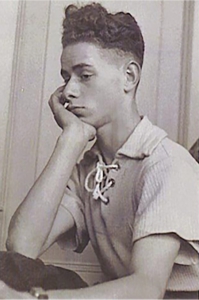

Über die Familie Hesse ist wenig bekannt. Im Oktober 1921 zog das Ehepaar Hesse nach Oldenburg, wo am 03. Oktober 1922 Tochter Lea und am 28. Oktober 1925 Sohn Manfred geboren wurden. Ab August 1928 lebte die Familie in der Gottorpstraße 15a. Normann Hesse betrieb einen Handel mit Waschmitteln, Kurzwaren, Kaffee, Tee und Kakao.

Möglicherweise machte Lea Hesse eine Ausbildung zur Schneiderin und ihr Bruder Manfred zum Schlosser.[1] Wie viele jüdische Männer in Oldenburg wurde Normann Hesse während der Novemberpogrome am 10. November verhaftet, in das Gerichtsgefängnis Oldenburg gebracht und am Folgetag in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert, aus dem er am 06.12.1938 entlassen wurde. Im Januar 1939 musste die Familie aus ihrem Haus in der Gottorpstraße ausziehen. Ihren letzten Aufenthaltsort in Oldenburg hatten sie im überfüllten, sogenannten „Judenhaus“ in der Kurwickstraße 5. Im Frühjahr 1940 verließen sie Oldenburg, um nach Hamburg zu gehen. Dort verbrachten sie noch eineinhalb Jahre, bevor die gesamte Familie am 18. November 1941 in das Ghetto Minsk deportiert wurde.

Grete Margarete, Normann, Lea und Manfred Hesse überlebten die Inhaftierung nicht. Ihre Todesdaten sind unbekannt.

[1] Diese Berufe sind für Lea und Manfred Hesse auf der Deportationsliste nach Minsk angegeben. Weitere Nachweise liegen nicht vor.

Grünestraße 12

Babette „Betty“ Bernstein geb. de Levie

Auguste de Levie

Grüne Straße 13

Henni Silberberg geb. Heinemann

Grüne Straße 12

Emma Regina und Max de Levie (beide aus der Niederlande) lebte in der Grünen Str. 12. Max de Levie betrieb dort einen Zuchtviehhandel. Sie bekamen vier Kiner: Babette (Betty) geb. am 7. November 1906, Auguste geb. am 18. Oktober 1908, Dagobert geb. am 01. September 1914 und Siegmund geb. 1918 (als Säugling verstorben).

Der zunehmende Druck auf die jüdische Bevölkerung veranlasste Max de Levie das Haus in der Grünen Straße 12 1938 zu verkaufen und mit seiner Frau und beiden Töchtern in die Niederlande nach Zaandam auszuwandern. Versuche Dagobert nach dem Novemberpogrom in die Niederlande zu holen, scheiterten an der Ablehnung des Auswanderungsantrages durch die niederländische Regierung. Der Gesundheitszustand der an Diabetes erkrankten Emma Regina de Levie verschlechterte sich durch die nervliche Belastung und sie verstarb am 17.04.1939. Max de Levie siedelte später nach Amsterdam um und verstarb dort am 05.09.1942.

Babette (Betty) Bernstein blieb in Zaandam. Sie lernte dort Hans Josef Bernstein kennen, der als Leiter der Abteilung „Stoffhüte“ in Popperts Hutfabrik in der Bootenmakerstraat arbeitete. Im Januar 1942 waren deutschen Juden zur Meldung aufgerufen, um in das Lager Westerbork „evakuiert“ zu werden. Babette (Betty) Bernstein und Hans Josef Bernstein entgingen der Deportation zunächst durch Krankmeldungen. Sie erhielten Aufschub bis zum 14. Februar. In dieser Situation heiratete das Paar am 22. Januar 1942.

Auguste Gertrud de Levie lebte zuletzt bei dem betagten Ehepaar Abraham Groenteman und Leentje Groenteman-Engelsman in der Vechtstraat 85 in Amsterdam.

Am 06. November 1942 wurden Babette (Betty) Bernstein, ihr Mann Hans Bernstein und Auguste Gertrud de Levie von Westerbork nach Ausschwitz deportiert und dort ermordet. Ihre Todesdaten sind unbekannt.

Dagobert de Levie überlebte die Shoa, indem er in die USA immigrierte. Er erhielt die amerikanische Staatsbürgerschaft und diente von 1942 bis 1946 in der US Army. Nach dem Krieg wurde er Professor am Sampson College in New York. Ab 1964 hatte er eine Professur an der Penn State`s University in Pennsylvania inne, wo er auch ein Auslandsstudienprogramm initiierte, dem er bis zu seiner Emeritierung vorstand. Ab 1947 bemühte er sich um die Rückgabe von Familienbesitztümern der Familie de Levie, die von Zaandamer Bürgern nach der Internierung von Babette (Betty) Bernstein und Auguste Gertrud de Levie versteckt worden waren. Nachdem der Tod beider Schwestern in Auschwitz feststand, wurden ihm die Besitztümer vollständig zugesprochen.Er verstarb am 05.10.2003 in Pennsylvania/USA.

Grüne Straße 13

Henni Silberberg wurde am 18.10.1858 mit dem Namen Henni Heinemann in Bad Oyenhausen geboren. Ihre Eltern waren Hermann und Bertha Heinemann, geborene Wolff. Ihr Vater besaß ein Lederwarengeschäft in Bad Oyenhausen.

Henni heiratete den aus Erder (bei Lemgo) stammenden Hermann Silberberg. 1880 wurde in Vahrenwald (Landkreis Hannover) ihr erster Sohn Theodor geboren. Die Familie zog nach Oldenburg und wohnte zunächst in der Langen Str. 36 (Ecke Schüttingstraße), wo sie zwei weitere Söhne bekamen: Bernhard Bruno (1883) und Richard (1884). Ihr letzter Sohn, Friedrich Maximilian (1888), wurde in der Langen Str. 33 geboren.

Anfang 1904 kaufte Hennis Mann Herrmann zwei Immobilien in der Grünen Str. 11 und 13, die ihm als Geschäftshaus und Familienwohnsitz dienten.

Nachdem Henni Silberbergs Mann am 06.10.1933 verstorben war, erbte sie beide Immobilien. Das Geschäftshaus in der Grünen Str. 11 musste sie im Rahmen der „Arisierung“ unter Wert veräußern. Das Wohnhaus in der Grünen Str. 13 blieb jedoch weiterhin in ihrem Besitz und wurde von ihr bewohnt. Nachdem am 30. April 1939 das „Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden“ erlassen wurde, verloren viele jüdische Bürger ihre Wohnungen. Die Familien Hirschfeld und Josephs fanden bei Henni Silberberg in der Grünen Str. 13 eine Unterkunft.

Anfang 1940 spitzte sich die Situation weiter zu, es drohte die Deportation nach Polen. Diese konnte von einer jüdischen Interessenvertretung verhindert werden, die zudem Notquartiere und Unterkünfte organisierte. Henni Silberberg wurde eine Unterkunft in Hamburg vermittelt, wo sie ab April 1940 gemeldet war. Zuletzt lebte sie in einem Altersheim der jüdischen Interessensvertretung in der Rothenbaumchaussee 217. Von dort wurde sie am 15.07.1942 nach Theresienstadt deportiert. Dort verstarb sie etwa einen Monat später am 18.08.1942.

Haarenstraße 15

Siegfried Samuel Weinberg

Siegfried Samuel Weinberg wurde am 08.03.1859 in Oldenburg geboren.

Seine Eltern, Lewi Salomon Weinberg und Therese Ballin, hatten noch zwei weitere Söhne: Emil Weinberg (1857-1925) und Herrmann Weinberg (1860-1928). Sein Bruder Emil Weinberg war Landgerichtspräsident in Oldenburg.

Mit 30 Jahren heiratete Siegfried Samuel Weinberg am 08.08.1889 die vier Jahre jüngere Johanna van Buuren in ihrem Geburtsort Amsterdam. Das Ehepaar lebte in Oldenburg, wo Siegfried Samuel Weinberg Inhaber des Familienbetriebs S. J. Ballin & Co., Honig- und Wachshandlung, Produkte in der Haarenstr. 15 sowie dem Großhandel mit unedlen Metallen in der Burgstraße 24 war. Die Wohnadresse der Weinbergs war die Nordstraße 2. Siegfried Samuel und Johanna Weinberg hatten drei Kinder. Johanna Weinberg verstarb am 11.11.1927 in Oldenburg.

Während der Novemberpogrome vom 9. November bis zum 10. November 1938 wurden viele jüdische Männer in Deutschland verhaftet, vielfach misshandelt und nach kurzer Zeit wieder entlassen. Siegfried Samuel Weinberg war vom 9./10. November 1938 bis zum 11.November 1938 im Gerichtsgefängnis Oldenburg inhaftiert.

Am 25.04.1939 immigrierte Siegfried Samuel Weinberg schließlich mit seiner Tochter Erna Therese Liepmann, deren Mann Leopold Liepmann und seiner Enkeltochter Ingeborg Sophie Liepmann nach Amsterdam zu Verwandten seiner verstorbenen Frau. Siegfried Samuel Weinberg und das Ehepaar Liepmann wurden in Amsterdam verhaftet und am 04.05.1943 vom niederländischen Durchgangslager Westerbork in das Vernichtungslager Sobibór (Polen) deportiert, welches der Transport am 07.05.1943 erreichte.

Dort wurden sie vermutlich noch selben Tag ermordet.

Seine Enkeltochter entging der Verhaftung an diesem Tag und überlebte die Shoa. Sein Sohn Ernst emigrierte 1938 in die USA. Auch seine Tochter Annie überlebte die Shoa und wanderte nach 1945 in die USA aus.

Heiligengeiststraße 30

Bruno Wallheimer

Bruno Wallheimer war Inhaber des von seinem Vater gegründeten führenden Fachgeschäftes für Damenkleidung in der Heiligengeiststraße 30. Er wurde 1936 wegen „Rassenschande“ verhaftet, weil er mit einer evangelichen Frau verlobt war. Von Dezember 1936 bis September 1937 saß er in Untersuchungshaft, bis er vom Landgericht Oldenburg aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Freunde ermöglichten es ihm, nach dem Freispruch aus den Hintereingang des Gerichtsgebäudes mit einem Auto nach Amsterdam zu entkommen. Vor dem Haupteingang standen SA-Häscher, die ihn ins KZ einliefern wollten. Wallheimers Verlobte folgte ihm. Sie heirateten 1938 in London. Gemeinsam gingen sie nach Amsterdamm zurück, wo Wallheimer erfolgreich ein Geschäft eröffnete. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in den Niederlanden wurde Wallheimer 1942 in das KZ Mauthausen eingeliefert, wo er 1942 möglicherweise durch Freitod aufgrund von Starkstrom starb. Seine Witwe überlebte im KZ Ravensbrück und kehrte nach Oldenburg zurück. Bruno Wallheimers Textilgeschäft wurde schon während seiner Haft, sogar ohne die Eröffnung des Verfahrens abzuwarten, im Januar 1937 durch Zwangsverkauf an ein Oldenburger Konkurrenten der Textilbranche überschrieben. Die Oldenburger Nachrichten meldeten: „Damit ist auch dieses Geschäft arisch geworden.“ Seine Frau lebte isoliert und geächtet in Oldenburg. Sie musste die Schmiererei „Jude, hier wohnt deine Hure“ an ihrem Haus ertragen.

Kaiserstraße 7

Alexander Hirschfeld

Emma Hirschfeld

Alexander Hirschfeld wurde am 27.09.1876 in Schöneck (Westpreußen, heutiges Polen) geboren. Seine Eltern waren Samuel Hirschfeld (1840-1900) und Sophie Hirschfeld, geborene Herzberg (1850-1915). Am 22.08.1907 heiratete er Emma Auerhan (geb. 16.04.1886) aus Lissa (heutiges Polen) in Barsinghausen bei Hannover. Dort wurden ihre Söhne Hans Hirschfeld (08.06.1908) und Walter Hirschfeld (24.08.1909) geboren. Die Familie zog am 19.09.1910 nach Oldenburg, wo am 03.06.1918 Ilse Flora geboren wurde.

Spätestens ab 1915 war Alexander (Alex) Hirschberg Kauffmann für „Herren und Knabengarderobe, Schuhwaren“ am Markt 8.

Sohn Walter starb im jugendlichen Alter am 18.01.1926 in Oldenburg.

Die Familie wohnte zunächst am Staugraben 4 und anschließend, von April 1933 bis Juni 1938, in der Kaiserstraße 3 (heute Kaiserstraße 7).

Im Rahmen der Verhaftungswelle von jüdischen Männern während der Novemberpogrome wurde Alexander Hirschfeld am 10. November in das Gerichtsgefängnis Oldenburg verbracht, von wo er am Folgetag in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert wurde. Am 22.11.1938 folgte die Entlassung.

Zwischen Juni 1938 und März 1940 zogen die Hirschfelds häufig um und verbrachten zumeist nur wenige Monate an einem Wohnort. Neun Monate davon fanden sie, wie andere jüdische Familien, Unterschlupf im Haus von Siegfried Samuel Weinberg. Dort lebten sie unter anderem mit Leopold Liepmann zusammen, der gemeinsam mit Alexander Hirschberg in das KZ Sachsenhausen deportiert und entlassen wurde. Im Frühjahr 1938 immigrierten Siegried Samuel Weinberg und die Familie Liepmann in die Niederlande. Die Familie Hirschfeld musste das Haus in der Nordstr. 2 verlassen.

Hans Hirschfeld heiratete im Januar 1938 in Aachen und immigrierte mit seiner Frau Margot im Dezember 1938 in die USA (Bremen- New York). Tochter Ilse verh. Mandelay wanderte am 09.08.1939 erst nach London- und später in die USA aus.

Im März 1940 verließen Alexander Hischfeld und seine Frau Oldenburg, um nach Berlin zu gehen, wo sie zuletzt in Berlin- Tiergarten, Bundesratsufer 2, wohnten.

Im Februar 1941 versuchte Hans Hirschfeld seine Eltern in die USA zu holen, indem er Geld für ihre Reisekosten beim Jewish Transmigration Bureau für ihre Reisekosten einzahlte (JDC/ 1940 in New York City gegründete Hilfsorganisation zur Rettung europäischer Juden, bei der amerikanische „Einleger“ Geld zur treuhänderischen Verwahrung einzahlten, bis die „Begünstigten“ ausreisen konnten). Die rettende Ausreise gelang nicht mehr.

Am 17.11.1941 wurde das Ehepaar Hirschfeld vom Bahnhof Grundewald in das Ghetto Kauen/ Kowno (Litauen) deportiert, das sie am 21.11.1941 erreichten.

Alexander Hirschfeld und seine Frau Emma Lina überlebten nicht. Ihre Todesdaten sind unbekannt.

Kurwickstraße 5

Gertrud Grünberg

Berta Berlowitz geb. Grünberg

Eva Abramowitsch geb. Grünberg

Sascha Abramowitsch

Das Haus der Familie Grünberg an der Kurwickstraße 5 wurde nach 1933 Zufluchtsort von bis zu 50 jüdischen Menschen, die nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten ihre Wohnungen an anderen Orten in Oldenburg verloren. 1939 war die Kurwickstraße 5 auch Sitz der jüdischen Schule, nachdem deren Gebäude neben der Synagoge an der Peterstraße in der Reichspogromnacht niedergebrannt wurde.

Der Kaufmann Meier Leib Grünberg war in erster Ehe mit Regina Grünberg geb. Unger verheiratet. Die ostjüdische Familie floh vor dem Ersten Weltkrieg vor Antisemitismus und Armut und lebte seit 1915 mit ihren 6 Kindern in Oldenburg. Seit 1917 lebten Sie dann in die Kurwickstraße 5. 1923 verstarb Regina Grünberg im Alter von 50 Jahren. In zweiter Ehe heiratete Meier Leib Grünberg die 1925 von Charlottenburg nach Oldenburg zugezogene kinderlose Gertrud Grünberg verw. Landsberger geb. Sachs. Sie wurde am 15.12.1874 in Kattowitz geboren und führte bis 1936 die Fa. Gertrud Grünberg (Konfektion und alte Möbel) in der Kurwickstraße 5. 4 Kinder (Abraham, Regina, Paul und Max) überlebten die Shoa. Die Tochter Eva (verh. Abramowitsch) lebte bis 1932 in Oldenburg. Sie wurde mit ihrem Mann nach Riga deportiert und später für tot erklärt. Die Tochter Berta geb. am 16.05.1896 heiratete 1919 Max Berlowitz. Die Ehe wurde später geschieden. Der 1920 geborene Sohn Gustav floh 1934 nach Nordamerika. Berta Berlowitz zog 1936 wieder in die Kurwickstraße 5. 1940 flüchtete sie nach Berlin, von wo aus sie am 13.01.1942 nach Riga deportiert wurde. Sie verstarb, wie ihre Schwester, in Riga. Ihr Todesdatum ist ebenfalls nicht bekannt. Meier Leib Grünberg wurde bereits am 28.10.1938 von den deutschen Behörden nach Polen abgeschoben. Über seinen weiteren Lebensweg ist nichts bekannt. Gertrud Grünberg lebte seit 1936 in Berlin. Von dort wurde Sie jedoch am 05.08.1942 nach Theresienstadt deportiert und am 18.12.1943 nach Auschwitz überführt. Das Datum ihrer Ermordung in diesem Vernichtungslager ist nicht dokumentiert.

Die Mitglieder der Familie Grünberg erhielten nie einen deutschen Pass, obwohl sie länger als 20 Jahre in Oldenburg lebten.

Kurwickstraße 33

Max Parnes

Julius Parnes

Regina Parnes

Die ostjüdische Familie Parnes, die unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg vor Antisemitismus und Armut floh, lebte seit April 1913 in der Kurwickstraße 33 in Oldenburg. Samuel Parnes (geb. 04.04.1887) und seine Frau Bertha geb. Unger (geb. 04.07.1891) eröffneten unter der Anschrift im selben Jahr ein Konfektions- und Schuhwarengeschäft. Sie hatten 5 Kinder. Die Eltern Samuel und Bertha wurden mit ihrer jüngsten Tochter Klara (geb. 25.08.1926) bereits am 28.10.1938 von den deutschen Behörden nach Polen abgeschoben. Über ihren weiteren Lebensweg ist nichts bekannt. Die Kinder Max (geb. 20.11.1910), Julius (geb. 06.01.1913), Regina (geb. 09.02.1917) und Gisela (geb. 05.12.1921) sollten ebenfalls am 28.10.1938 nach Polen abgeschoben werden. Sie besaßen jedoch keine gültigen polnischen Reisepässe und konnten auf legalem Weg nicht nach Polen überführt werden. Gisela konnte im Dezember 1938 mit einem Kindertransport nach England emigrieren. Die Vorbereitungen für eine Abschiebung der anderen Kinder waren 1939 weit vorangeschritten, der Kriegsausbruch verhinderte jedoch die Emigration nach England. Max und Julius, dessen Frau Inge geb. Cohen (geb. 26.04.1921) sowie Regina lebten ab 1940 in Bremen, nachdem alle Juden Oldenburg verlassen mussten. Am 18.11.1941 wurden Sie nach Minsk deportiert, wo sie alle am 28.07.1942 ermordet wurden.

Lange Straße 53

Johanna Mayer

Elias Mayer

Adolf Karl Oss

Johanna Oss wurde am 19.10.1870 in Stotel bei Cuxhaven geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann Salomon Elrazar Oss und Jette Oss, geborene Ascher. Ihr Vater kam ursprünglich aus Zetel, ihre Mutter vermutlich aus Brockum im heutigen Landkreis Diepholz. Die Hochzeit ihrer Eltern fand in Groningen statt, wo ihr Vater als Kauffmann tätig war. Die Familie siedelte nach Stotel bei Bremerhaven, wo Salomon Elrazar Oss 1888 in Bremerhaven Lehe ein Herrenbekleidungsgeschäft eröffnete. Das Ehepaar bekam zehn Kinder. Johanna war ein mittleres Kind. Siegmund, der älteste Sohn der Familie, übernahm das Herrenbekleidungsgeschäft des Vaters und eröffnete unter dem Namen Siegmund Oss junior weitere Filialen in Bremerhaven, Bremen und Oldenburg. Am 10. Mai 1898 heiratete Johanna in Oldenburg den Kauffmann Elias Mayer, der am 11.10.1866 in Spiesen/ Ottweiler geboren wurde. Zum Zeitpunkt der Hochzeit wohnte Elias Mayer bereits in der Langen Str. 53 in Oldenburg, wo sie fortan gemeinsam lebten. Elias Mayer leitete im Erdgeschoss die Oldenburger Filiale des Herrenbekleidungsgeschäftes seines Schwagers (Firma Siegmund Oss jr., Herrenbekleidung und Schuhe). Johanna und Elias Mayer hatten drei Söhne, von denen zwei das Erwachsenenalter erreichten: Adalbert (16.03.1899) und Kurt (17.11.1903).

In Oldenburg, wo die NSDAP bereits im Mai 1932 die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen erreichen konnte, wurde die Situation für jüdische BürgerInnen zunehmend bedrohlich. Im Oktober 1938 veräußerte die Familie Mayer das Bekleidungsgeschäft in der Langen Str. 53 an „arische“ Nachfolger. Die Wohnung darüber bewohnten sie weiterhin, ab Ende 1938 zusammen mit Familienangehörigen und Bekannten, darunter beide Söhne und Enkelin Renate, denen sie Zuflucht boten. Im Oktober 1938 emigrierte Sohn Kurt in die USA. Im Frühling 1940 verließ das Ehepaar Mayer Oldenburg und ging zunächst nach Wesermünde-Geestemünde, wo noch Familienangehörige lebten. Zuletzt wohnten sie, wie andere aus Oldenburg geflohene jüdische SeniorInnen, in Hamburg im Altersheim Rothenbaum der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Von Hamburg aus wurden sie am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert. Nur zwei Monate später, am 21.09.1942, kamen sie in das Vernichtungslager Treblinka, wo sie vermutlich am Ankuftstag ermordet wurden.

Sohn Adalbert versuchte 1939 als Passagier auf der St. Louis von Hamburg nach Kuba auszureisen. Da die 937 jüdischen Passagiere deutscher Staatsbürgerschaft jedoch weder in Kuba noch in den USA oder Kanada eine Landeerlaubnis erhielten, kehrte das Schiff um. Die Passagiere wurden auf verschiedene europäische Länder verteilt. Die „Irrfahrt der St. Louis“ ist vielfach dokumentiert und wurde 2019 im Spielfilm „Die Ungewollten – Die Irrfahrt der St. Louis“ (ARD) verfilmt. Nach langer Odyssee gelang Adalbert 1941 doch noch die rettende Ausreise in die USA.

Adolf Karl Oss, ein jüngerer Bruder von Johanna, wurde am 01.01.1873 in Stotel bei Cuxhaven geboren. Am 24.08.1902 heiratete Adolf Oss Emma Ronneberg, die am 11.07.1874 in Hildesheim geboren wurde. Am 08.05.1907 bekamen sie einen Sohn: Willi Hans Oss. Er wurde in Straßburg im Elsass geboren. 1914 zog die Familie Oss nach Oldenburg, wo bereits seit 1898 seine Schwester Johanna, in der Lange Str. 53 lebte. 1930 zog die Familie Oss von Oldenburg nach Nordenham. Dort lebten sie in der Walther-Rathenau-Straße 208.

Ab Oktober 1938 war Adolf Oss in Oldenburg gemeldet. Zunächst in der Gottorpstr. 15a bei der Familie Hesse. Als diese im Januar 1939 das Haus verlassen musste, zog Adolf Oss zu seiner Schwester Johanna Mayer in die Lange Str. 53.

Der Sohn von Adolf Oss, Willi Hans Oss, lebte zu diesem Zeitpunkt in Berlin Wilmersdorf, Paulsbornerstr. 20. Seine Spur verliert sich dort. Emma Oss wurde am 13.11.1941 in das jüdische Altenheim der Familie Weinberg in Varel gebracht, wo sie bis zum 23.07.1942 lebte. An diesem Tag wurden die letzten 23 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Emma Oss starb in Theresienstadt am 13.09.1943.

Adolf Oss verließ Oldenburg im April 1940 und zog zunächst nach Heiligenhaus bei Düsseldorf, dann nach Hamburg, wo er zuletzt in einem sogenannten „Judenhaus“ in der Beneckestr. 6 leben musste. Am 15.07.1942 wurde er von Hamburg nach Theresienstadt deportiert.

Dort starb Adolf Oss am 21.06.1943.

Nordstraße 2

Siegfried Samuel Weinberg

Siegfried Samuel Weinberg wurde am 08.03.1859 in Oldenburg geboren.

Seine Eltern, Lewi Salomon Weinberg und Therese Ballin, hatten noch zwei weitere Söhne: Emil Weinberg (1857-1925) und Herrmann Weinberg (1860-1928). Sein Bruder Emil Weinberg war Landgerichtspräsident in Oldenburg.

Mit 30 Jahren heiratete Siegfried Samuel Weinberg am 08.08.1889 die vier Jahre jüngere Johanna van Buuren in ihrem Geburtsort Amsterdam. Das Ehepaar lebte in Oldenburg, wo Siegfried Samuel Weinberg Inhaber des Familienbetriebs S. J. Ballin & Co., Honig- und Wachshandlung, Produkte in der Haarenstr. 15 sowie dem Großhandel mit unedlen Metallen in der Burgstraße 24 war. Die Wohnadresse der Weinbergs war die Nordstraße 2. Siegfried Samuel und Johanna Weinberg hatten drei Kinder. Johanna Weinberg verstarb am 11.11.1927 in Oldenburg.

Während der Novemberpogrome vom 9. November bis zum 10. November 1938 wurden viele jüdische Männer in Deutschland verhaftet, vielfach misshandelt und nach kurzer Zeit wieder entlassen. Siegfried Samuel Weinberg war vom 9./10. November 1938 bis zum 11.November 1938 im Gerichtsgefängnis Oldenburg inhaftiert.

Am 25.04.1939 immigrierte Siegfried Samuel Weinberg schließlich mit seiner Tochter Erna Therese Liepmann, deren Mann Leopold Liepmann und seiner Enkeltochter Ingeborg Sophie Liepmann nach Amsterdam zu Verwandten seiner verstorbenen Frau. Siegfried Samuel Weinberg und das Ehepaar Liepmann wurden in Amsterdam verhaftet und am 04.05.1943 vom niederländischen Durchgangslager Westerbork in das Vernichtungslager Sobibór (Polen) deportiert, welches der Transport am 07.05.1943 erreichte.

Dort wurden sie vermutlich noch selben Tag ermordet.

Seine Enkeltochter entging der Verhaftung an diesem Tag und überlebte die Shoa. Sein Sohn Ernst emigrierte 1938 in die USA. Auch seine Tochter Annie überlebte die Shoa und wanderte nach 1945 in die USA aus.

Roggemannstraße 25

Siegfried Insel

Henny Insel

Grete Insel

Hermann Insel

Am 24.09.2024 fand im Beisein von Nachfahren der Familie Insel, die dafür aus Israel sowie der USA angereist waren, die Einweihung der Erinnerungszeichen an der Roggemannstraße sowie die Rückgabe der Objekte durch die Stadt Oldenburg statt.

Dem Schicksal der Familie Insel ist die Provenienzforscherin Sabine Stührholdt vom Stadtmuseum Oldenburg nachgegangen.

Ihre umfangreichen Forschungsergebnisse sind auf der Internetseite des Stadtmuseums dargestellt:

Die Familie Insel: https://www.museum-findet-stadt.de/orte/familie-insel/

Objekte aus dem Eigentum von Henny und Siegfried Insel: https://www.stadtmuseum-oldenburg.de/museum/sammlung-forschung/provenienzforschung/familie-insel

Im März 2020 wurde im Rahmen der Sendung Forum Geschichte vom Lokalsender Oldenburg eins ein Interview mit Sabine Stührholdt ausgestrahlt, in dem auch die Objekte aus dem Besitz der Familie Insel gezeigt und thematisiert werden. Das vom Pressebüro der Stadt Oldenburg bei youtube veröffentlichte Video ist hier zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=dbaD3b3vj7o

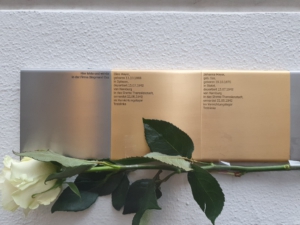

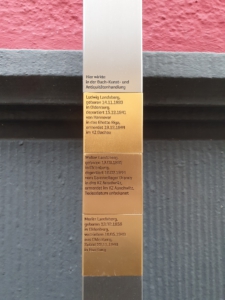

Schüttingstraße 7

Moritz Landsberg

Walter Landsberg

Ludwig Landsberg

Moritz Landsberg wurde am 13.02.1856 in Oldenburg geboren. Er war Großherzoglicher Hofantiquar und Inhaber der schon 1846 in Oldenburg gegründeten Fa. S. L. Landsberg OHG, Buch- und Kunsthandlung. Mit seiner Frau Flora Landsberg geb. Cohn hatte er 5 Kinder. Flora Landsberg verstarb am 07.05.1926 im Alter von 62 Jahren. Die erstgeborenen Söhne Otto und Walter wurden ebenfalls Buchhändler und arbeiteten im Familienunternehmen mit. Die Landbergs gehörten zu den angesehensten Familien Oldenburgs. Sie waren natürlich vor allem in den kulturell interessierten Kreisen hoch angesehen. Als aufgrund des Ratsbeschlusses, keine Aufträge mehr an Juden zu vergeben, entfiel der bisher wichtigste Anlaufpunkt für den Verkauf von Karten des Oldenburger Staatstheaters. Dies hatte Auswirkungen auf das gesamte Geschäft. 1937 bestimmte der Präsident der Reichsschrifttumskammer die Schließung der Buchhandlung „weil die Landsbergs nicht die Eignung und Zuverlässigkeit zur Ausübung eines kulturvermittelnden Berufes besitzen“. Diese Verfügung zwingt Landsberg am 01.08.1937 zum Verkauf. Nchfolger wurde Heinrich Jörden aus Bremen, der sie aber schon im Juli 1938 an Rudolf Ekel weiterverkaufte.

Otto Landsberg (geb. 11.07.1891) konnte mit seiner Frau Martha 1939 nach England emigrieren, wohin die zwei gemeinsamen Kinder Ursula und Hans im Dezember 1938 durch einen Kindertransport gebracht wurden. Walter Landsberg (geb. 13.9.1892), der bis 1938 in der Schüttingstraße 7 lebte, emigrierte nach Frankreich. Am 06.02.1944 wurde er ins Sammellager Drancy deportiert. Nur wenige Tage später, am 10.02.1944 wurde er nach Auschwitz überführt, wo er umkam. Das Todesdatum ist nicht bekannt. Seine Frau Sabine geb. Schlesinger gelang 1939 die Flucht nach Palästina. Der dritte Sohn von Moritz und Flora Landsberg, Ludwig Landsberg (geb. 14.11.1893), wurde ebenfalls Buchhändler. Er zog im Juni 1919 nach Hannover. Am 19.12.1944 kam er im KZ Dachau/Außenlager Kaufering um. Kurt Landsberg (geb. 05.05.1896) war das vierte Kind. Er zog 1928 nach Saarbrücken und emigrierte 1936 nach Frankreich. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Das fünfte Kind und die einzige Tochter Anna Landsberg (geb. 17.02.1900) heiratete und zog nach Hamburg. Es wird davon ausgegangen, dass sie später in Mexiko lebte. 1940, als alle Juden Oldenburg verlassen mussten, zog Vater Moritz Landsberg im Mai nach Hamburg. Am 22.11.1940 begann er Suizid.

Schüttingstraße 20

Leopold Liepmann

Erna Liepmann

Leopold Liepmann wurde am 31.03.1876 in Bücken bei Hoya (heutiger Landkreis Nienburg/Weser) geboren und hatte drei Geschwister. Er zog am 20.04.1906 nach Oldenburg, wo er Kurz- und Wollwarenhändler war. Am 23.02.1910 heiratete er die gebürtige Oldenburgerin Erna Therese Weinberg, geboren am 11.05.1890 als älteste von drei Geschwistern. Ihre Eltern waren der Oldenburger Kauffmann Siegfried Samuel Weinberg und Johanna Weinberg, geborene van Buuren, die aus Amsterdam (Niederlande) stammte.

Leopold und Erna Liepmann zogen in die Schüttingstraße 20, wo Leopold Liepmann bis Januar 1932 Inhaber einer Kurz- und Wollwarenhandlung war. Danach arbeitete er bis zur Untersagung am 30.09.1938 als Handelsvertreter für Textilwaren.

Das Ehepaar hatte zwei Kinder: Werner (geb. 17.5.1912) und Ingeborg Sophie (geb. 21.8.1920). Sohn Werner immigrierte am 19.03.1938 nach New York (USA).

Während der Novemberpogrome vom 9. November bis zum 10. November 1938 wurden viele jüdische Männer in Deutschland verhaftet, oftmals misshandelt und nach kurzer Zeit wieder entlassen. Das geschah auch mit jüdischen Männern in Oldenburg. Am 10. November wurde Leopold Liepmann in das Gerichtsgefängnis Oldenburg verbracht, von wo er am Folgetag in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert wurde. Am 22.11.1938 folgte die Entlassung. Danach, so berichtete seine Tochter 2005 im Gespräch mit der Nordwestzeitung: „sei er als gebrochener Mann zurückgekommen. Er hatte nie gedacht, dass ihm seine Landsleute so etwas antun“. 1

Mit ihrer Tochter Ingeborg sowie Ernas Vater Siegfried Weinberg (dessen Frau Johanna verstarb bereits 1927) flüchtete das Ehepaar am 14.07.1939 vor der nationalsozialistischen Bedrohung zur Großmutter von Erna nach Amsterdam.

Erna Therese Liepmann, ihr Ehemann Leopold Liepmann sowie ihr Vater Siegfried Samuel Weinberg wurden in Amsterdam verhaftet und am 04.05.1943 vom Durchgangslager Westerbork (Niederlande) in das Vernichtungslager Sobibór (Polen) deportiert, das sie am 07.05.1943 erreichten. Sie wurden vermutlich noch am selben Tag ermordet.

Ihre Tochter Ingeborg entging der Verhaftung an diesem Tag, weil sie bei der Arbeit war. Ingeborg arbeitete noch mehrere Monate, getarnt als Niederländerin, beim Flugzeughersteller Fokker. Schließlich wurde sie doch noch inhaftiert und am 25.02.1944 von Westerbork nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte den Krieg und immigrierte wie ihr Bruder in die USA. Sie änderte ihren Name in Ingrid, da Ingeborg den Behörden zu schwedisch klang.

Staustraße 3/4

Samuel Ostro

Frieda Ostro

Samuel „Sally“ Ostro wurde am 30.03.1876 in Sedziszow (Westgalizien, heutiges Polen) geboren. Er hatte drei ältere Geschwister. Alle Kinder der Familie verließen Westgalizien, um nach Norddeutschland auszuwandern. Nachdem Samuel „Sally“ Ostro zunächst in Oldenburg lebte, zog er für eine kurze Zeit nach Bremerhaven. Dort wurde er am 04.12.1905 eingebürgert. Im Sommer 1906 heiratete er Frieda Helene Ostro in deren Heimatdorf Neddenaverbergen bei Verden. Frieda Helene Ostro wurde am 07.07.1881 als Frieda Helene Mautner geboren und hatte vier Geschwister.

Es ist unbekannt wann genau das Ehepaar Ostro Neddenaverbergen verließ und nach Oldenburg zog. 1914 eröffnete Samuel „Sally“ Ostro jedoch ein Geschäft für Weißwaren und Spitzen in der Staustraße 20. 1919 kaufte er die Immobilie in der Staustraße 3/4. Das Ehepaar nutzte das Obergeschoss als Wohnraum. Im Untergeschoss befanden sich die Geschäftsräume.

1932 verkaufte Samuel „Sally“ Ostro das Geschäft. Die Immobilie blieb aber in seinem Besitz, so dass das Ehepaar Ostro weiterhin im Obergeschoss wohnen und von den Mieteinnahmen leben konnte.

Aufgrund von antijüdischen Repressalien musste Samuel „Sally“ Ostro das Haus in der Staustraße 3/4 im Dezember 1938 verkaufen. Über den Hauserlös konnte er nicht frei verfügen, da dieser auf einem Sperrkonto lag. Ausgaben, die über einen kleinen Freibetrag hinausgingen, mussten bei der Oberfinanzdirektion Weser-Ems erbeten werden.

Obdachlos geworden, zog das Ehepaar Ostro im Mai 1938 in ein Haus in der Straußstraße 17, das Frieda Helene Ostros Geschwistern, Adolf und Amalie Mautner (am 17.11.1941 in das Ghetto Minsk deportiert und dort ermordet), gehörte und von Samuel „Sally“ Ostro schon seit 1930 verwaltet wurde. Das Haus füllte sich, als im März 1939 die jüdische Familie Goldschmidt mit fünf Personen einzog und ab dem 19.12.1939 die jüdische Volksschule mit zwölf verbliebenen Schülerinnen und Schülern dort untergebracht war. Die Schule wurde im April 1940 aufgelöst. Die letzten Mitglieder der Familie Goldschmidt waren bereits im März ausgezogen. Nun verließen auch die Ostros Oldenburg und zogen nach Bremen, wo sie im sogenannten „Judenhaus“ in der Feldstraße 27 leben mussten.

Am 23.07.1942 wurden Frieda Helene Ostro und Samuel „Sally“ Ostro im Konzentrationslager Theresienstadt interniert. Nur zwei Monate später, am 26.09.1942, wurden sie von dort in das Vernichtungslager Treblinka (Polen) deportiert und vermutlich in den folgenden Tagen ermordet. Ihr genaues Todesdatum ist unbekannt.

Wilhelmstraße 30

Gutta Meyerhoff

Carla Meyerhoff

Gutta Meyerhoff wurde am 05.07.1878 in Frankfurt am Main als Gutta Wieseneck geboren.

Sie heiratete Karl Meyerhoff, mit dem sie drei Kinder bekam (Adolf geb. unbekannt, Bertha geb. 16.11.1906 in Jever und Carla geb. 19.04.1910 in Jever). Von Jever zog die Familie nach Oldenburg. Hier war Karl Meyerhoff ab 1914 Inhaber eines Viehgeschäftes in der Wilhelmstraße 30.

Ihr Sohn Adolf fiel im ersten Weltkrieg am 08.07.1916. Von 1918 bis zur Zerstörung der Oldenburger Synagoge befand sich neben dem Thoraschrein eine Gedenktafel für die gefallenen jüdischen Oldenburger, auf der sein Name aufgeführt war.

Karl Meyerhoff verstarb am 18.01.1932. Ihre Tochter Bertha nur etwas über ein Jahr später am 08.05.1933.

Gutta verließ 1934/1935 gemeinsam mit Carla, ihrem letzten noch lebenden Kind, Oldenburg und zog zurück in ihre Heimatstadt Frankfurt am Main. Von dort wurden sie am 20.10.1941 in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) nach Polen deportiert und ermordet. Ihre Todesdaten sind unbekannt.

Quellen der Bilder von den ehemaligen judischen Mitbürgerinnen und Mitbürger: Stadtarchiv Oldenburg, Oldenburger Medienarchiv bzw. Oldenburger Stadtmuseum

Quellen Stelentexte: Erinnerungsbuch – Ein Verzeichnis der von der nationalsozialistischen Judenverfolgung betroffenen Einwohner der Stadt Oldenburg 1933 – 1945; Bundesarchiv

Informationen über die Erinnerungszeichen in München finden Sie unter www.erinnerungszeichen.de