Aktion Schultüte weckt Erinnerungen

Bildung ist die beste Prävention gegen Armut, deshalb sollten alle Kinder zum Schulanfang die gleichen Chancen haben. Bereits zum 9.Mal ermöglicht die Oldenburger Bürgerstiftung mit der Aktion Schultüte Kindern aus finanzschwachen Familien einen guten Start ins Schulleben.

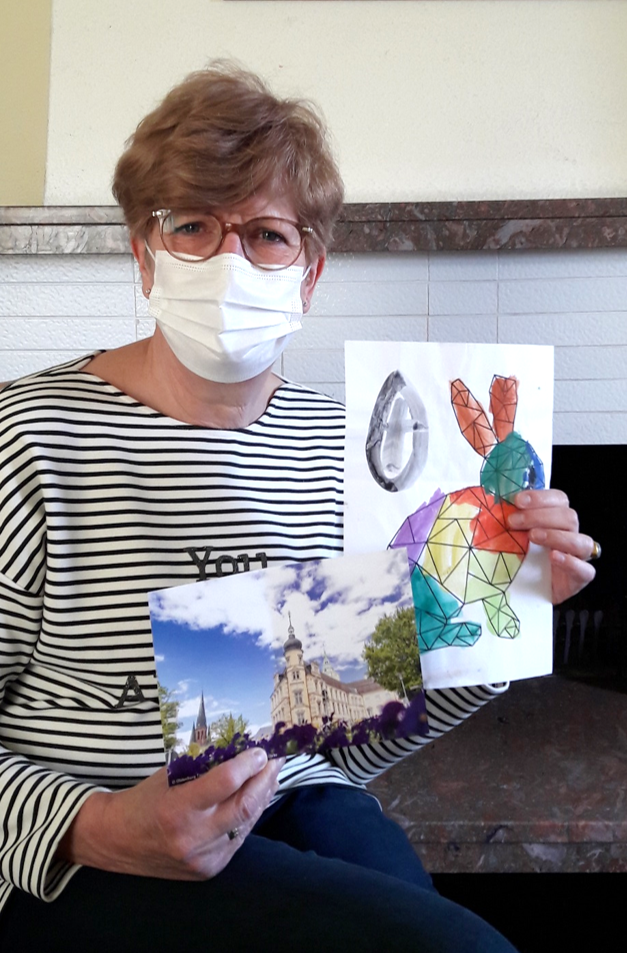

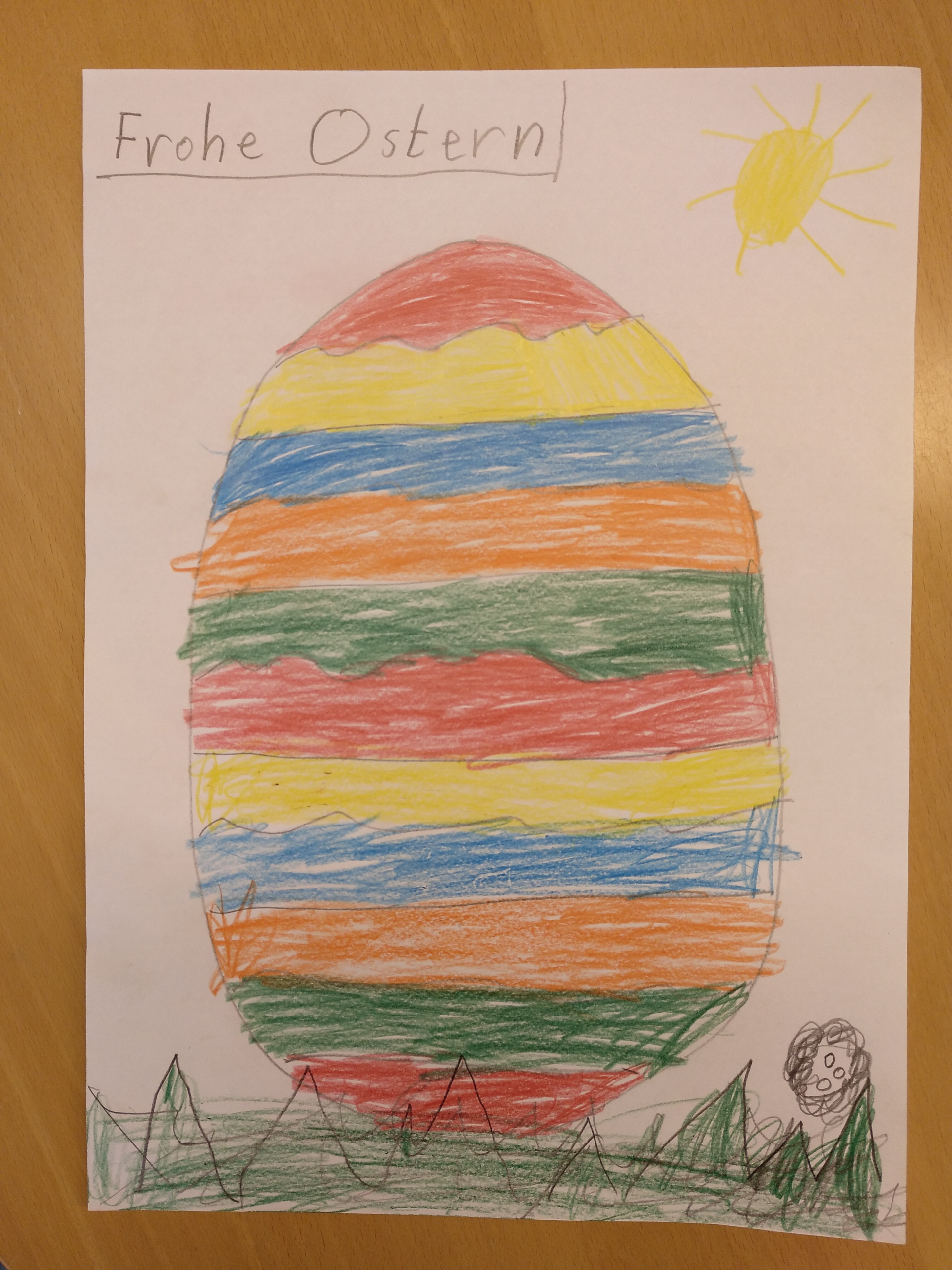

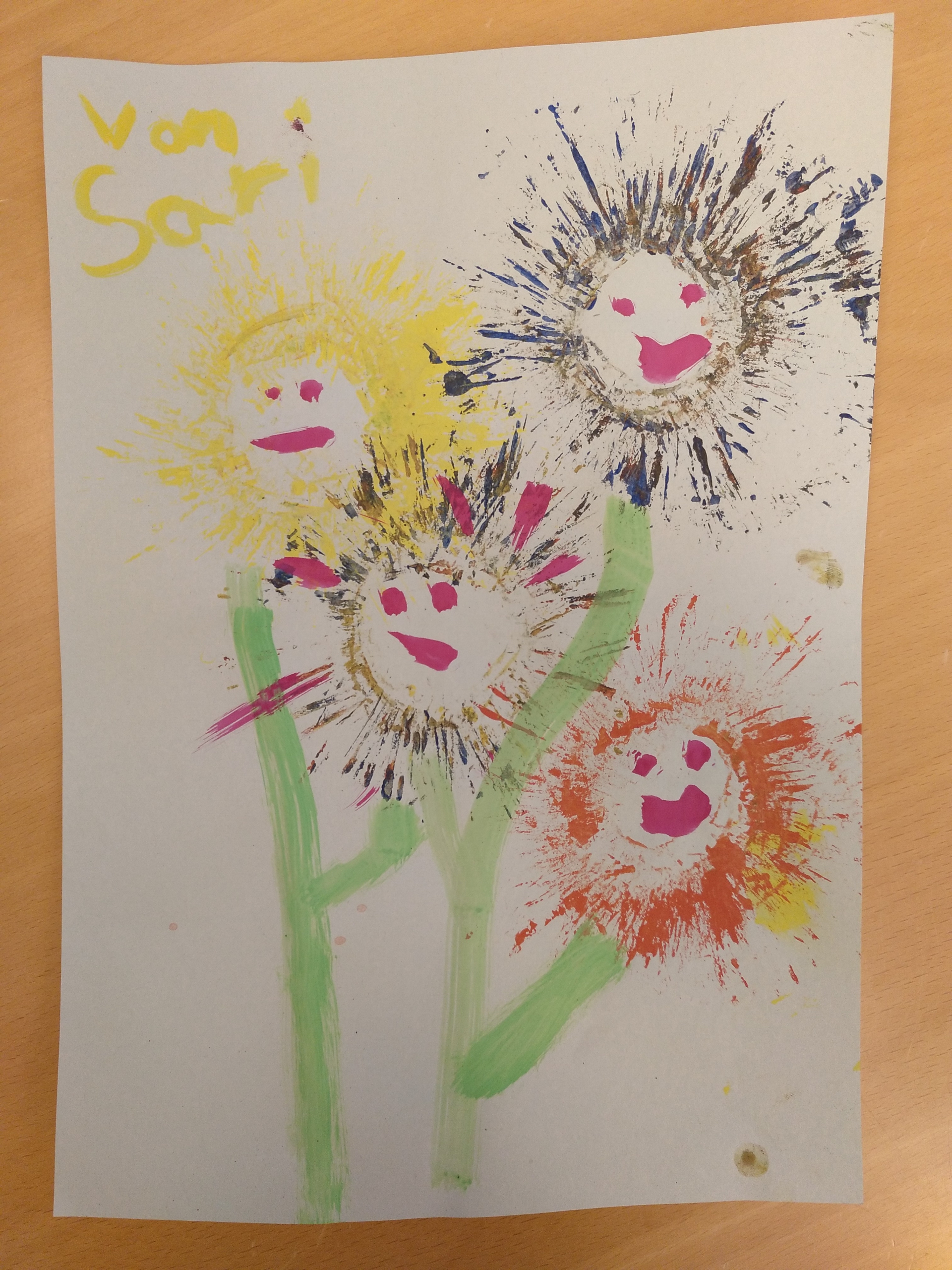

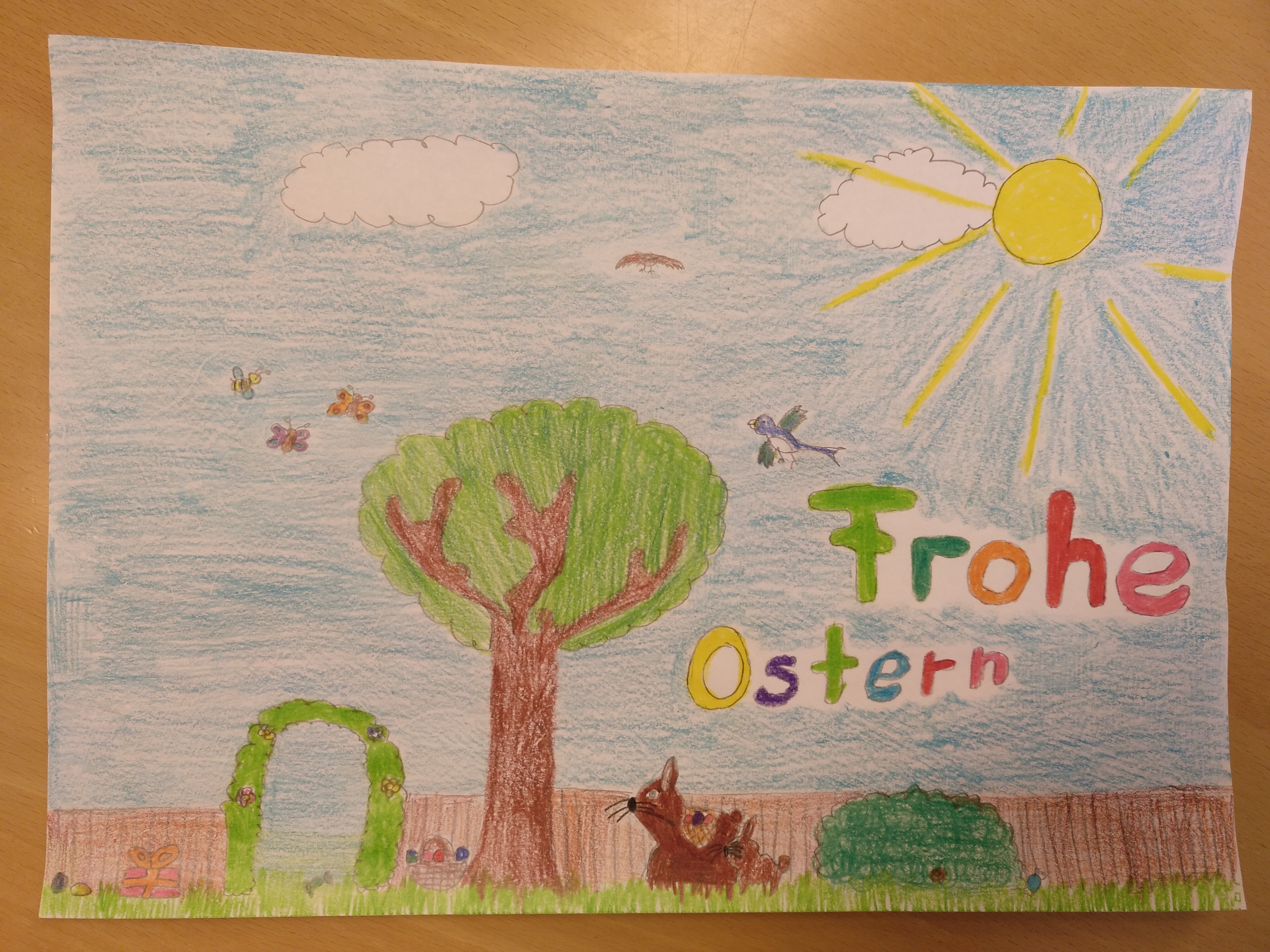

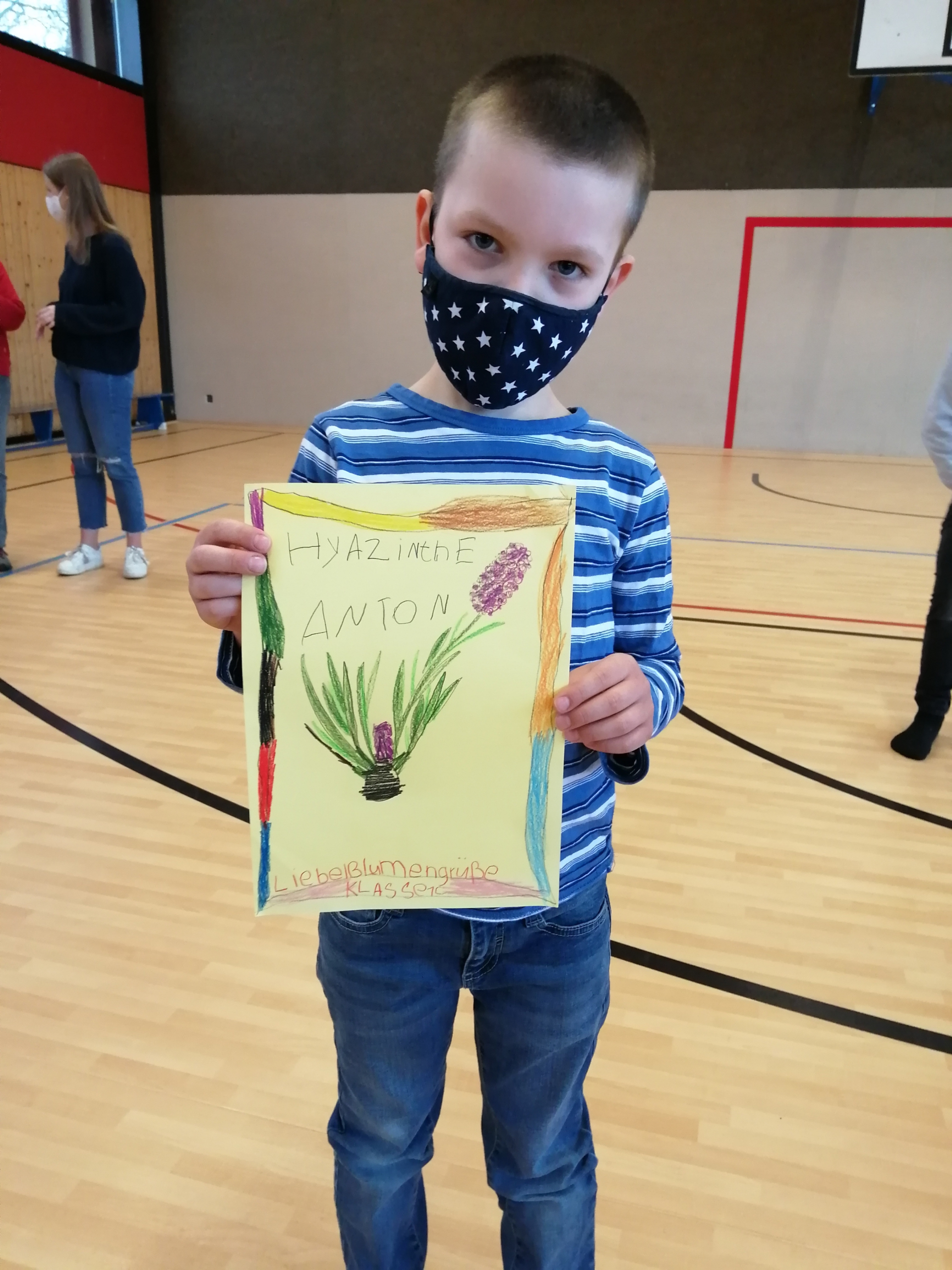

Aktuell gestalten BewohnerInnen aus 16 sozialen Oldenburger Einrichtungen die Schultüten. „Das Basteln hat in unserer Wohngemeinschaft so einiges ausgelöst“, so das schöne Fazit von Lena Smolengo von der CelaVie-Stiftung. „Die Bewohner erinnerten sich an die eigene Schulzeit und auch die Schulzeit der eigenen Kinder ist wieder präsent geworden. Jeder hat sich viele Gedanken gemacht und so wurde jede Schultüte individuell zu einem bestimmten Thema gestaltet und auch mit ein paar schönen Sachen befüllt, denn eine Leere Schultüte zu übergeben, kam für die BewohnerInnen nicht in Frage.“

Die Schultüten werden nun noch von Ehrenamtlichen mit nützlichen für den Schulalltag, aber auch mit süßen und lustigen Sachen gefüllt und kurz vor der Einschulung übergeben.

Mit Unterstützung der Oldenburger Kindergärten erreichten uns in diesem Jahr über 160 Anmeldungen für die Aktion Schultüte, die wir dank Spenden durchführen können. Auch Sie oder Ihr Unternehmen können die Aktion unterstützen. Spenden Sie und unterstützen auch Sie so den Kauf von großzügigen Erstausstattungen. Spendenkonto Norddeutsche Landesbank DE44 2905 0000 3001 3940 06

Weitere Infos erhalten Sie hier oder telefonisch unter 0441 50501613 (Mo-Do 8:30-12:30 Uhr).