Mit einer eindrucksvollen Veranstaltung in der Aula der Paulus-Schule wurden am 19.06.2025 weitere Erinnerungszeichen im Stadtgebiet eingeweiht. Die Gedenkstelen und -tafeln erinnern an ehemalige jüdische Nachbarinnen und Nachbarn, deren Leben durch die nationalsozialistische Verfolgung zerstört wurde.

Erstmals fand die feierliche Einweihung in der Aula einer Schule statt – der Paulus-Schule, die dem Projekt mit besonderem Engagement begegnet. Die Schule unterstützte nicht nur die Organisation der Veranstaltung, sondern leistet auch einen finanziellen Beitrag: durch kreative Aktionen der Schülerinnen und Schüler sowie mit Unterstützung des Schulträgers. Darüber hinaus soll die Auseinandersetzung mit den Schicksalen der ehemaligen Nachbarn langfristig Teil des Unterrichts sein. Die Erinnerungszeichen vor dem Schulgebäude in der Margaretenstraße sind damit nicht nur Mahnmale, sondern auch Lernorte – sichtbare Anlässe für Fragen, Gespräche und Verantwortung. Auch die Mitwirkung der Schule am diesjährigen Oldenburger Erinnerungsgang steht für dieses Engagement – und zeigt, wie schulische Bildungsarbeit zur Erinnerungskultur beiträgt.

Schulleiter Reinhard Lobmeyer machte in seiner Rede deutlich, worum es an diesem Tag – und darüber hinaus – geht: „Erinnerung ist mehr als nur Geschichte – sie ist Haltung. Sie ist Mitgefühl. Und sie ist ein Versprechen.“ Ein Versprechen, das die Schule mitträgt: Für Toleranz, für Gerechtigkeit und für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch in Würde leben kann.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Erinnerung an die Menschen, deren Schicksale nun durch die neuen Stelen sichtbar gemacht werden. In der Margaretenstraße 37 lebte einst die Familie de Levie. Hermann und Helena de Levie hatten frühzeitig erkannt, wie bedrohlich sich die Situation in Deutschland entwickelte, und ihre Kinder bereits 1933 in die Niederlande geschickt. 1935 folgten sie selbst – ein vermeintlich rettender Schritt, der sich nach der Besetzung der Niederlande als tragische Illusion erwies. Die Eltern und ihr Sohn Hans Ludwig wurden 1942 in Auschwitz ermordet.

Unweit davon, in der Margaretenstraße 26, erinnert ein weiteres Erinnerungszeichen an Heinrich van der Walde. Der aus Emden stammende Versicherungsagent floh mit seiner Frau ebenfalls in die Niederlande, wo er einen Neuanfang wagte. Doch auch er und seine Familie wurden 1943 über Westerbork nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Am Stau 35/37 erinnert eine Tafel an Selma Heinemann, die nach dem Tod ihres Mannes zunächst in Oldenburg blieb, dann aber – wie so viele – in die Anonymität Berlins floh. Auch sie wurde Opfer der systematischen Vernichtung und starb im Ghetto Theresienstadt.

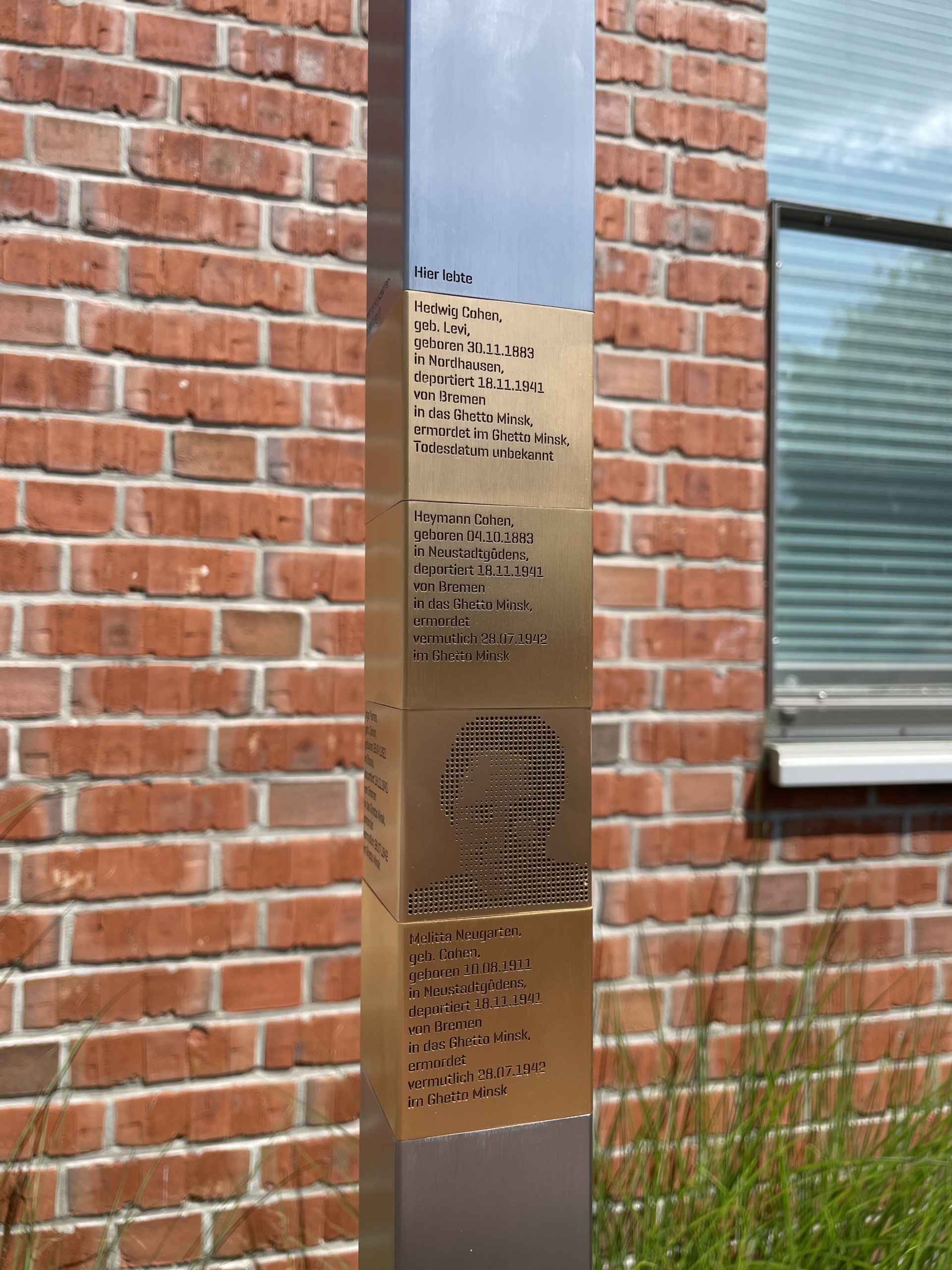

Ein besonders erschütterndes Schicksal betrifft die Familie Cohen, für die am Stau 87/91 eine Stele errichtet wurde. Heymann und Hedwig Cohen sowie ihre Töchter und ihr Enkelkind wurden alle 1942 in das Ghetto Minsk deportiert – und ermordet. Gleich drei Generationen wurden ausgelöscht. Auch sie gehörten zur Nachbarschaft, zum Stadtbild, zum Leben Oldenburgs. Die Finanzierung dieser Stele wurde von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) übernommen, die das Projekt bereits mehrfach unterstützt hat.

„Die Kenntnis und Erinnerung an historische Vorkommnisse stärkt die Widerstandskraft, wenn Entwicklungen von der Demokratie wegführen“, betonte unser Vorstandsvorsitzender Dietmar Schütz in seiner eindringlichen Rede. Die Veranstaltung verstand sich daher nicht nur als Rückblick auf Vergangenes, sondern auch als Appell für Gegenwart und Zukunft – in einer Zeit, in der rechtsextreme Straftaten und antisemitische Tendenzen wieder zunehmen.

Mit jedem Erinnerungszeichen wird Geschichte sichtbar – und mit jedem neu gesetzten Zeichen wächst die Verantwortung der Gegenwart, das Geschehene nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In Oldenburg gibt es inzwischen 35 Orte mit 86 Erinnerungszeichen.